絹の裾が石畳をすべった。

群衆の罵声が降り注ぐなか、彼女は背筋を伸ばしたまま、処刑台の階段を上る。マリー・アントワネット──美しく生まれ、美しく憎まれ、美しく死んだ女。

だが、誰が知っていよう。その華やかな衣の下に、七年も「妻」として認められなかった屈辱を隠し持っていたことを。

📖 マリー・アントワネットの基本情報はこちら ▶

この記事のポイント

- 1770年、マリー・アントワネットが政略結婚で仏王太子に嫁ぐ

- 国王夫妻がギロチンにかけられ、ルイ17世が革命下で獄中死、王女は孤独な監禁生活を送る

- 唯一生き残ったマリー・テレーズは人質交換という形釈放され、ウィーンに帰還する

憎悪を身にまとわされた「生け贄」

マリー・アントワネットは、フランス革命という時代の転換点において、民衆の怒りを一身に引き受けた存在だった。

オーストリアから14歳で嫁いだ王女は、当初から“異邦の花嫁”とさげすまれ、王妃としての役割を果たせないと非難された。だが、彼女が本当に民衆の怒りの源だったのだろうか?

それとも、より深い問題が、彼女を「罪人」に仕立てたのだろうか。

「処女の王妃」と陰口を叩かれて

幼き日のふたり (出典:Wikimedia Commons)

結婚初夜の寝室。新婚のふたりは寝台を共有しながら、ただ横たわっていた。

14歳の少女と15歳の少年。けれど宮廷は彼らに、子を産み、王家を継がせよと冷酷に求めた。7年もの間、アントワネットは「まだ処女の王妃」とささやかれ、王妃の資格すら疑われていた。

だが、その原因は彼女ではなかった。

ルイ16世──幼い頃から無口で、内向的で、性に対して極度に臆病な少年だった。彼の体には包茎という障害があり、性交自体が困難だったという。

当時の証言や兄ヨーゼフ2世の手紙によれば、最終的にルイは軽い外科手術(包茎手術※)を受け、ようやく夫婦関係が成立したのは結婚から7年後のことだった。

王妃と呼ばれ、母であることを許されなかった日々

マリー・アントワネットと子供達 (出典:Wikipedia Commons )

アントワネットは2男2女の母となったが、うち2人は幼くして死亡。

次男ルイ=シャルル(後のルイ17世)を溺愛し、「シャルル」と名を呼ぶたび、彼女の瞳は柔らかくなった。だが宮廷は、母親らしい素朴な愛情を許さなかった。

乳母が与えられ、子どもは教育係に預けられ、王妃が触れることすら制限された。

だからこそアントワネットは、プチ・トリアノンで“偽りの農村生活”を楽しみ、牛の乳を絞り、子どもを抱く時間に憩いを求めたのである。それは贅沢ではなく、逃避だった。母としての自分だけが、本当の自分だった。

革命と転落の道

1789年、フランス革命勃発。

バスティーユ牢獄が襲撃され、ヴェルサイユ宮殿にも暴徒の足音が響いた。王族たちはパリに強制移送され、「国民の監視下」に置かれた。

監禁された国王一家(出典:Wikimedia Commons)

1791年、ヴァレンヌ逃亡事件。王妃は変装し、家族でオーストリア国境を目指すが、途中で発覚し逮捕。国王夫妻の信頼は地に堕ちた。

「逃げた王はもう、王ではない」

革命政府の中で、彼女は「外国勢力との内通者」としても疑われた。母国オーストリアがフランスに宣戦布告すればするほど、王妃の立場は悪化する。敵国の姫が、王妃であるという皮肉――。

まさに「出自」が彼女を裏切ったのである。

1792年、王政廃止。そして翌年、夫ルイ16世が処刑。「国家の敵」となった王妃は、幽閉され、子どもたちと引き離された。

ハプスブルク王女を救おうとした騎士──

とはいえ、王妃が完全に孤立していたわけではない。革命の嵐が吹き荒れるなか、外の世界と彼女を細く結ぶ“一本の糸”があった。

それが、スウェーデン貴族アクシェル・フォン・フェルセン伯爵である。

© Habsburg-Hyakka.com

フェルセンは、王妃の華やかな取り巻きとは異なり、冷静さと政治的センスを兼ね備えた「実務家」だった。アントワネットは彼にだけ心を許した──

という浪漫的な伝説はさておき、確かな史実として残っているのは、王妃が最も信頼した“政治的助言者”であったという点である。

フェルセンの献身

ヴァレンヌ逃亡計画で馬車の手配から国境通過の段取りまで担ったのもフェルセンだった。

失敗後も彼はヨーロッパ各宮廷を奔走し、オーストリアとフランスのあいだで王妃救出の道を探り続ける。監禁されていく王妃にとって、彼の努力だけが、外の世界から届く数少ない希望であった。

断ち切られた腕、引き剥がされた心──“監禁”される母子

革命の嵐が吹き荒れるなか、アントワネットの母性は試練を迎える。1792年、王政が廃止され、一家はタンプル塔へと幽閉された。

鉄格子の牢獄で、彼女は残された子どもたちと暮らした。だが、喜びは長く続かない。やがて当局は、母子を引き離す命令を下す。

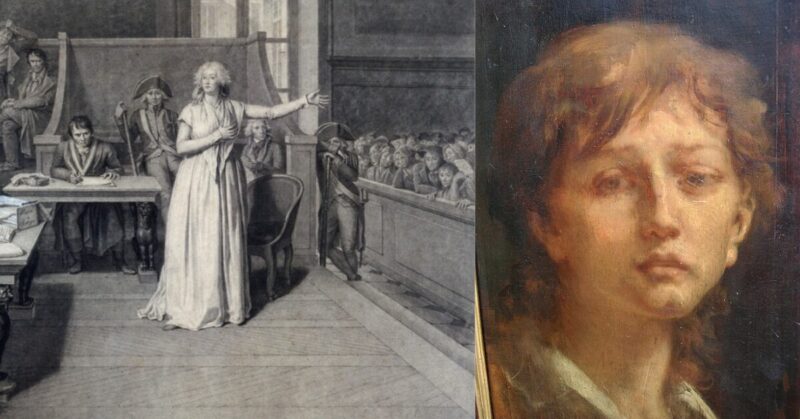

裁判にかけられたマリー・アントワネットと、牢獄のルイ17世 (出典:Wikimedia Commons)

ルイ=シャルル、まだ8歳。泣き叫ぶ子どもを抱きしめながら、王妃は何もできなかった。それは「処刑より残酷な別れ」であった。

その後、彼は監禁下で虐待され、「母は祖国を裏切った」と言わされる。病み、弱り、彼が死ぬのは10歳──母の後を追うようにして。

群衆の罵声の中で、アントワネットは何を想ったか

1793年10月、パリの朝。石畳を馬車がゆっくりときしませながら進んでいた。群衆は怒りの声を上げ、唾を吐き、石を投げる者すらいた。

その視線を正面から受け止めながら、彼女はひとり、まっすぐ前を見据えていた。

白い服を選んだのは、単なる潔癖からではない。喪服の黒では、息子にも娘にも「母が屈した」と思われてしまう──それだけは、最後の意地で拒みたかった。

断頭台へ向かうアントワネット(出典:Wikimedia Commons)

処刑前夜、娘マリー・テレーズに宛てた一通の手紙をしたためた。宛先は、タンプル塔に残された娘、マリー・テレーズ。

書かれていたのは、誇りでも後悔でもない。ただ、母としての最後の言葉だった。「あなたをどれほど愛していたか、それだけは忘れないで──」

この世で自分を覚えていてくれる、たったひとりの子へ。その記憶のなかだけでも、母は生き続けたかった。彼女の死は、怒りによる断罪ではない。

それは、「母であろうとした女の、最後の祈り」だった。

まとめ

マリー・アントワネット、未完成の肖像画 (出典:Wikimedia Commons )

憎悪は、理解の裏返しである。

民衆は彼女を“フランス”ではなく“異邦の女”と見た。浪費家として、淫婦として、悪女として罵った。だがその内側にいたのは、理解されぬまま翻弄された一人の少女だった。

王妃という仮面の下で、彼女は確かに“ひとりの母”であり続けた。愛し、失い、祈り、そして死んだ。──子どもたちを遺して。

だが、母が遺した子どもたちには、まだ物語が残されている。次に語られるのは「母の死を超えて生きた、王家の子どもたち」の運命である──▶︎【マリー・アントワネットの子どもたちの最後】遺された子女たちの運命

さらに詳しく:

📖 フェルセン伯爵とは? マリー・アントワネットを守ろうとした“最後の騎士”

📖【フランス革命とは何だったのか】ブルボン家崩壊の衝撃

📖 マリア・テレジアとは?帝国を支えた“女帝”の素顔と家族の物語

参考文献

-

フレイザー, アントニア『マリー・アントワネット』上・下巻(中公文庫、2001年)

-

長谷川まゆ帆『マリー・アントワネットの子供たち』(河出書房新社、2006年)

-

スタール夫人『革命下の王女 マリー・テレーズ』手塚リサ訳(白水社、2010年)

-

デュバク, ジャン=クリストフ『ルイ17世の死』中山京子訳(藤原書店、1999年)

-

渡邊昌美『フランス革命と王政の崩壊』(講談社現代新書、1995年)

-

エゴン・C・コルディ『ハプスブルク家の人々』(新書館、1992年)

- (※) アントニア・フレイザー『マリー・アントワネット』上巻参照

・Elliott, J. H. The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline. Yale University Press, 1986.

・Parker, Geoffrey. The Grand Strategy of Philip IV: The Failure of Spain, 1621-1665. Yale University Press, 2000.

・Brown, Jonathan & Elliott, John H. A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of Philip IV. Yale University Press, 2003.

・Stradling, R. A. Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665. Cambridge University Press, 1988.

・Elliott, J. H. The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline. Yale University Press, 1986.

・Parker, Geoffrey. The Grand Strategy of Philip IV: The Failure of Spain, 1621-1665. Yale University Press, 2000.

・Brown, Jonathan & Elliott, John H. A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of Philip IV. Yale University Press, 2003.

・Stradling, R. A. Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665. Cambridge University Press, 1988.