カルロス2世が亡くなったとき、スペイン王国は大きな穴を抱えた。

王位を継ぐ者がいない。血の線が、そこで静かに途切れたのだ。その空白に、遠いフランスの少年の名がそっと置かれる。

フェリペ5世、彼は、終わった血の物語の“その先”を生きることになった。

📖 フェリペ5世の基本情報はこちら ▶

この記事のポイント

- カルロス2世の死で血統が途切れ王位が空白となった「スペイン王位」

- カルロスの遺言により、家系図が示した正統性からフェリペ5世が即位することとなった

- しかしブルボン朝始動の陰には、ハプスブルク家の影がついてまわった

断絶がつきつけた選択

カルロス2世の死は、ひとつの時代が静かに閉じた合図だった。

細い糸のようにつながれてきたハプスブルク家の血は、ついにそこで切れた。けれど、王国はそのまま歩みを止めるわけにはいかない。

人々が目を向けた先にいたのは、スペインから遠く離れたヴェルサイユの少年、フェリペだった。

カルロス2世には子どもがいなかった。そして、その血を継ぐ者も、ほとんどいなくなっていた。

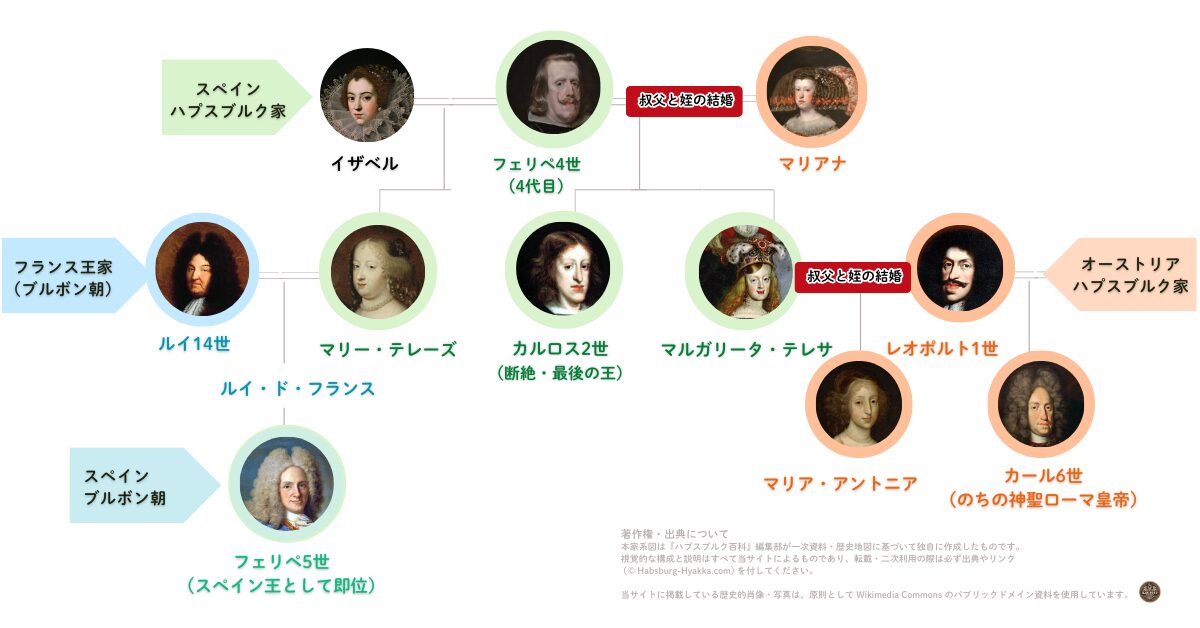

家系図をたどれば、長く続いた近親婚がどれほど家を弱らせたかが、すぐに分かる。

English Edition: Felipe V, Leopold I and the Spanish succession family tree.

その中で、ひとつだけはっきりと残っていた線がある。カルロス2世の異母姉マリー・テレーズの孫— フェリペだ。

彼はフランス王ルイ14世の孫として生まれたが、“スペインの血”を確かに引いていた。ハプスブルク家とブルボン家の線が、もっとも自然につながる場所。

それがフェリペだった。カルロス2世の遺言が、「王位はフェリペへ」と告げたのはそのためだ。そこに迷いはほとんどなかった、と史料は語る。

ただ、その決断を世界が素直に受け止めるはずはなかった。

フェリペ17歳。思いもよらぬ王冠

当時のフェリペはまだ十代の少年。

兄や従兄たちと同じように、ヴェルサイユで穏やかな日常を過ごし、まさか自分がスペイン王になるなど考えてもいなかった。しかし、祖父ルイ14世は静かに告げる。

「おまえがスペイン王となる」

その言葉が落ちた瞬間、フェリペの人生は別の道へ折れた。

ヴェルサイユ宮殿でフェリペ5世がスペイン国王として宣言された 出典:Wikimedia Commons

彼は祖国フランスを離れ、スペインという全く違う文化、違う歴史、違う期待の中へ飛び込むことになる。

それがどれほど大きな重荷だったかは想像に難くない。

スペインで迎えられた“温かさと戸惑い”

スペインは、遠くから来た王をどう迎えていいか分からなかった。民衆の中には、ブルボン家の若者を歓迎する声もあったが、貴族たちは慎重で、警戒もしていた。

何世紀にもわたりスペイン宮廷を支えてきたのは、厳格で儀礼に満ちたハプスブルク式の文化。そこへ、フランス王家の柔らかい作法を身に纏った少年王がやってきたのだ。

それでもフェリペは、驚くほど真剣に王国へ向き合おうとした。

派手な贅沢を避け、「質素で落ち着いたふるまい」を大切にした。その姿は、旧来の宮廷人たちの心を少しずつ解きほぐしていく。

支えきれない“世界の重さ”

ほどなくして戦争が始まった。

オーストリアの大公カールが王位を主張し、スペイン継承戦争という大きな波がヨーロッパをのみ込む。

フェリペは、戦争を止める力を持たないまま、その真ん中に立たされることになった。若い王には、日に日に不安が積み重なった。

やがて彼は、深い憂うつに襲われるようになる。「王の務めを果たせないのではないか」そんな思いが心の奥を締めつけた。

けれど、彼には支えてくれる人がいた。最初の妻、マリア・ルイサ・ガブリエラ。

出典:Wikimedia Commons

彼女は聡明で、人の心を読むことができた。フェリペが迷い、苦しむとき、彼女はそっとその隣に立ち、王の重さを少しだけ肩代わりしてくれた。

新しい王朝と消えない影

戦争はやがて収まり、フェリペはスペイン王としての地位を確かなものにしていく。国内の制度を整え、行政を引き締め、ブルボン朝の基礎を固めていった。

しかし—たとえ新しい時代が始まっても、スペインから「ハプスブルク家の記憶」が消えたわけではない。長い時間をかけて染み込んだ慣習、文化、振る舞い。

それらは、ブルボン家の新しい王のまわりにも、薄い霧のように漂い続けた。

フェリペは、ハプスブルク家の終わりを象徴する王であると同時に、その記憶を背負って歩かざるを得なかった王でもあった。

まとめ

彼をスペインへ導いたのはフランスの栄光ではなく、長いあいだ王国を支えてきた ハプスブルクの血の名残 だった。

その血は細く、弱り、今にも切れそうだったのに、最後の瞬間、まだ王冠を動かすだけの力が残っていた。

スペイン・ブルボン朝が始まってもなお、宮廷の空気や人々の所作にはハプスブルク家の面影がそっと息づき、誰もが一度は振り返った。

「本当に、あの一族は終わったのだろうか」と。だが、その問いを胸の奥深くで噛みしめていた人物がもう一人いた。

皇帝レオポルト1世である。

カルロス2世の叔父であり、その子マルガリータと結ばれた“家系の終着点を知る者”。

出典:Wikimedia Commons

彼はフェリペの即位を祝福しつつ、どこかで理解していた。

スペイン・ハプスブルク家が終わるということは、自らが守ってきた物語の半分が静かに閉じるということだと。

次の記事では、そのレオポルト1世の視線から“断絶の瞬間”を見つめ直す。

マルガリータとともに背負った、血統の終わりを前にした皇帝の沈黙とは何だったのか。▶︎ 叔父であり夫─マルガリータとレオポルト1世が背負った“血統の終着点”

断絶の向こう側で揺れ動く、ハプスブルク家“最後の灯”の物語へと続いていく。

さらに詳しく:📖 なぜ一人の死が世界を燃やしたのか?【スペイン継承戦争の真相】

参考文献

-

大津留厚『スペイン・ハプスブルク家』白水社

-

岡本幸治『ブルボン家の歴史』講談社現代新書

-

芝生瑞和『スペイン王政史』山川出版社

- Henry Kamen, Philip V of Spain: The King Who Reigned Twice, Yale University Press

- John Lynch, Bourbon Spain 1700–1808, Basil Blackwell

- J.H. Elliott, Empires of the Atlantic World, Yale University Press