マリア・テレジアにとって、シュレージエンの喪失は耐え難い屈辱だった。

オーストリア継承戦争の講和条約が締結されたその日から、彼女の胸には燃えるような悔しさが残った。兵をもってしても、最愛の領土は取り返せなかった。

ならば次は、言葉と婚姻と、外交の力で奪い返すしかない。そして決断する。かつての敵、フランスと手を結ぶことを。

この記事のポイント

- マリア・テレジアは失地シュレージエン奪還を執念とした

- 外交の天才カウニッツが「外交革命」を仕掛け仇敵フランスと同盟

- 七年戦争は世界初のグローバル戦争へ拡大し女帝の賭けは敗北に終わる

七年戦争とは?

七年戦争(1756–1763年)は、ヨーロッパとその植民地を巻き込んだ18世紀最大級の国際戦争である。

ヨーロッパ大陸の覇権争いにとどまらず、大西洋・インド・カリブ・北米でも火花を散らし、“史上初の世界戦争”とも称される。この戦争の主戦場はヨーロッパ。

だが、その構造を作り出したのは、女帝マリア・テレジアの執念が生んだ「外交革命」だった。

母の執念と外交革命

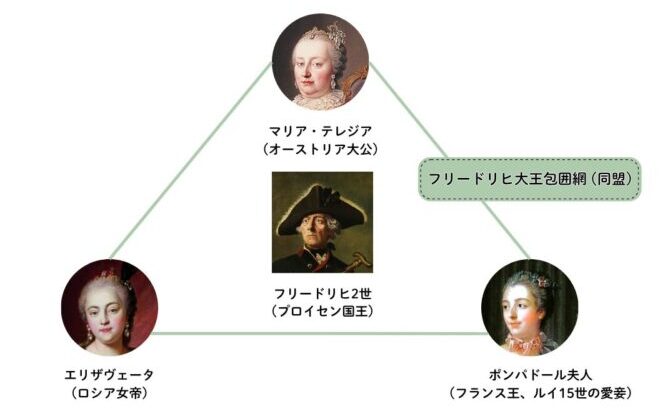

プロイセンに奪われたシュレージエンを取り戻すため、マリア・テレジアは伝統的な英墺同盟を捨て、フランスとロシアと手を組む大胆な賭けに出た。

この同盟の立案者は、外交の天才ヴェンツェル・アントン・カウニッツ。彼は「敵を味方に変える」ことでプロイセンを孤立させようとした。

母は娘をも差し出した。マリー・アントワネットをフランス王太子(のちのルイ16世)へ嫁がせることで、血で結ばれた同盟を築いたのである。

女帝の執念は、ヨーロッパの勢力地図を塗り替える外交革命を実現させた。

世界大戦への拡大

1756年、プロイセン王フリードリヒ2世はザクセンへ侵攻し、七年戦争が始まった。ハプスブルク・フランス・ロシアは“ペチコート同盟”として戦場に立ち、イギリスはプロイセンを支援。

戦火はヨーロッパを越え、アメリカ大陸ではフレンチ・インディアン戦争、インドでは英仏の激突、カリブ海やアフリカでも戦いが広がった。

戦争は、軍事・経済・情報が国境を越えて衝突する近代戦争の原型となった。

勝者なき講和

1763年、フベルトゥスブルク条約が結ばれた。戦争は終結したが、勝者はいなかった。

フリードリヒ2世は奇跡的な勝利を重ね、シュレージエンを保持。マリア・テレジアの執念も、娘の婚姻も、外交革命も、領土を取り戻すには至らなかった。

女帝は静かに悟った。

剣では奪えず、言葉でも叶わなかった。それでも帝国は生き残った――今度は内政による再建こそが、自らの使命だと。

まとめ

右側の赤色部分がシュレージエン (© Habsburg-Hyakka.com / AI generated image)

七年戦争、それは単なる領土争いではなかった。

マリア・テレジアが仕掛けた“剣なき戦争”は、外交・婚姻・情報戦という新たな戦いの時代を告げる鐘だった。そしてこの戦争が後に、フランス革命、ナポレオン戦争へとつながる“序章”であることを、彼女は知らなかった。

戦争に敗れても、歴史に名を残すことはできる。 マリア・テレジアの名は、戦い方を変えた女帝として、今も語り継がれている。

さらに詳しく:

📖 【あの人は、いつも私の影にいた】マリア・テレジアが愛した皇帝フランツ1世

📖 【女であることが戦争の理由だった】マリア・テレジア、即位からの40年

📖 国事詔書とは?一枚の布告が招いた戦争と継承の運命

参考文献

- デレク・ビーヴァー『マリア・テレジアとその時代』白水社

- Tim Blanning, Frederick the Great: King of Prussia, Penguin

- Franz A. J. Szabo, The Seven Years War in Europe: 1756-1763, Routledge

- 岩﨑周一『ハプスブルク帝国』講談社現代新書

・Elliott, J. H. The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline. Yale University Press, 1986.

・Parker, Geoffrey. The Grand Strategy of Philip IV: The Failure of Spain, 1621-1665. Yale University Press, 2000.

・Brown, Jonathan & Elliott, John H. A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of Philip IV. Yale University Press, 2003.

・Stradling, R. A. Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665. Cambridge University Press, 1988.