王子の咳が止まらない。熱にうなされ、青ざめた顔で横たわる幼子の寝台を囲むのは、薬草師、医師、そして祈祷師たち。

次々と繰り出される処置のなかで、母妃はただ祈るしかなかった──

この記事のポイント

-

ハプスブルク家では薬草や祈祷が「神の癒し」として医療の中心だった

-

医学は迷信や権威と結びつき、瀉血(しゃけつ)など時に命を削る治療も行われた

-

王家とて病からは逃れられず、政治や信仰の中で“医療の限界”と向き合っていた

薬草にすがる日々

薬草は、王家にとって最も身近な「薬」であった。

修道院の庭ではタイム、セージ、ラベンダー、メリッサ(=レモンバーム)が育てられ、その効能は修道士たちによって「神の恵み」として記録されていた。

ハプスブルク家でも例外ではなく、王侯貴族たちは専属の薬草師を雇い、宮廷の庭で薬草を育てることもあった。

神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の宮廷には、植物学者と薬草師が常駐していた記録もある。ルドルフ2世は薬草をただの薬とは見なさなかった。

それは治療の道具でありながら、芸術や哲学の対象でもあったのだ。

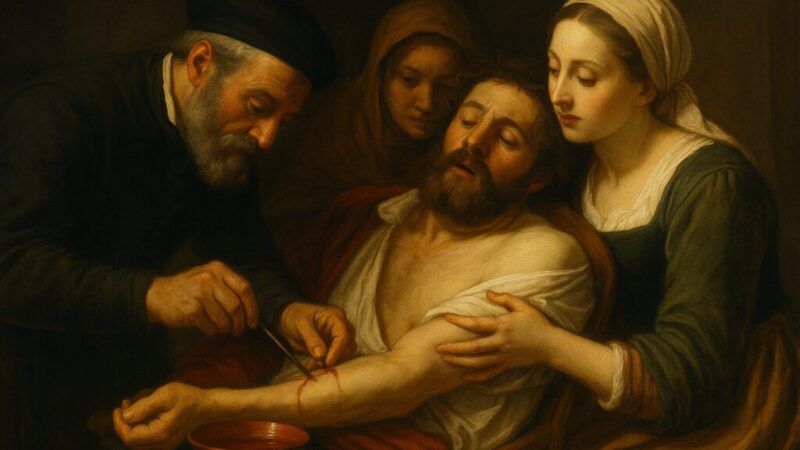

瀉血(しゃけつ)という名の“標準治療”

中世から近世にかけて、医学の中心にあったのは「四体液説(したいえきせつ)」という理論だった。人間の体は「血液・黄胆汁・黒胆汁・粘液」の4つの体液で構成され、そのバランスが崩れると病気になる、と信じられていた。(※注1)

この考えに基づき盛んに行われたのが、「瀉血」──つまり体から血を抜く治療法だった。熱や悪い気を抜けば回復する、と信じられていたのである。

王族の治療にもよく使われ、たとえばフランス王ルイ13世は病状悪化の中、瀉血を繰り返され、体力を失い亡くなった。銀の器に滴る赤い血は、希望か、それとも絶望か。

医師の手は震えていたが、「体液の調和」という教義が、その行為を正当化していた。つまり、正しいとされた治療が、命を縮めることもあったのだ。

祈りと聖遺物の力

この時代、人々は病を「神の試練」と考えていた。

現代のような科学的医療はなく、信仰こそが最大の癒しとされた。ウィーンの聖シュテファン大聖堂には、疫病の流行時、市民も貴族もこぞって祈りに訪れていた。

聖ロクスや聖セバスティアヌスといった聖人は「病気から守ってくれる存在」として人気があり、彼らの聖遺物(=骨や衣など聖人にまつわる品)は、護符のように肌身離さず持ち歩かれた。

神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世は、遠征のたびに聖セバスティアヌスの矢の欠片をお守りにしていたという。祈りと聖なる加護は、剣や盾よりも確かな“守り”と信じられていたのだ。

“名医”たちと宮廷の医療体制

ハプスブルク家には、代々「宮廷付き医師」が仕えていた。

16〜18世紀のドイツ語圏では、医学は自然哲学や錬金術と結びつき、パラケルスス(=錬金術と医学を融合させた異端の名医)などが注目された。

やがてマリア・テレジアの時代、ウィーン医学部が改革され、臨床(りんしょう=患者を直接診察すること)を重視した教育が導入される。ヨーゼフ2世は病院整備に力を入れ、貧しい人々も医療を受けられるように努めた。

だが、現場では迷信や階級主義が根強く残り、医師の処方が「政治的な意味」を持つこともあった。王が誰に、どんな治療を施すか

──それは「統治のメッセージ」でもあったのである。

ハプスブルク家を襲った病と医療の限界

王族であっても、病から逃れることはできなかった。

スペイン王フェリペ4世の息子・フェリペ・プロスペロは、壊血病(ビタミンC不足)と虚弱体質に苦しみ、わずか4歳で亡くなった。彼の額には「健康を祈る護符」が巻かれていた。その姿は画家ベラスケスの筆に残されている。

(参考:【近親婚が生んだ王太子】フェリペ・プロスペロとハプスブルク家の運命)

(参考:【近親婚が生んだ王太子】フェリペ・プロスペロとハプスブルク家の運命)

母マリアナは、祈り、湯治、聖遺物、瀉血──すべてを試みた。だが奇跡は訪れなかった。

カルロス2世もまた、近親婚による遺伝的な障害で虚弱な体に生まれ、医師たちの診断は揺れ続けた。治療は迷走し、彼の死とともにハプスブルク・スペイン王朝は終焉を迎えた。

そして、マリー・アントワネット。革命前夜のパリでは、「医療」すら政治に操られていた。民衆に憎まれていた彼女には、病気の診断も治療もなされなかった。

医師たちはいた。しかし沈黙した。薬の代わりに“沈黙”が処方されたとき、医療はすでに「終わり」を意味していたのである。

まとめ

薬草、瀉血、祈り──現代の目には迷信に見えるかもしれない。

けれど、当時の人々は「それしかない」世界で、命をつなごうとしていた。王であろうと、妃であろうと、「生きたい」と願う気持ちは私たちと変わらなかった。

人は、どれだけ不完全でも、自分の命を、そして誰かの命を、救おうとする。その祈りのかたちが「医療」だった時代が、確かにあった。

さらに詳しく:

📖 『ラス・メニーナス』の王女|ハプスブルクの血に縛られた少女の肖像

📖 カルロス2世|呪われた王とスペイン・ハプスブルク家の終焉

📖 ブルボン家とハプスブルク家の対立とは?

参考文献

- (※注1) Nancy G. Siraisi Medieval & Early Renaissance Medicine: An Introduction to Knowledge and Practice 出版社:University of Chicago Press, 1997

- Hildegard of Bingen, Physica

- Vivian Nutton, Ancient Medicine

- Roy Porter, The Greatest Benefit to Mankind

- 王家の健康と医学(ウィーン宮廷医療史研究叢書)

- ハプスブルク家と宮廷文化(オーストリア国立図書館所蔵資料)

・Elliott, J. H. The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline. Yale University Press, 1986.

・Parker, Geoffrey. The Grand Strategy of Philip IV: The Failure of Spain, 1621-1665. Yale University Press, 2000.

・Brown, Jonathan & Elliott, John H. A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of Philip IV. Yale University Press, 2003.

・Stradling, R. A. Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665. Cambridge University Press, 1988.