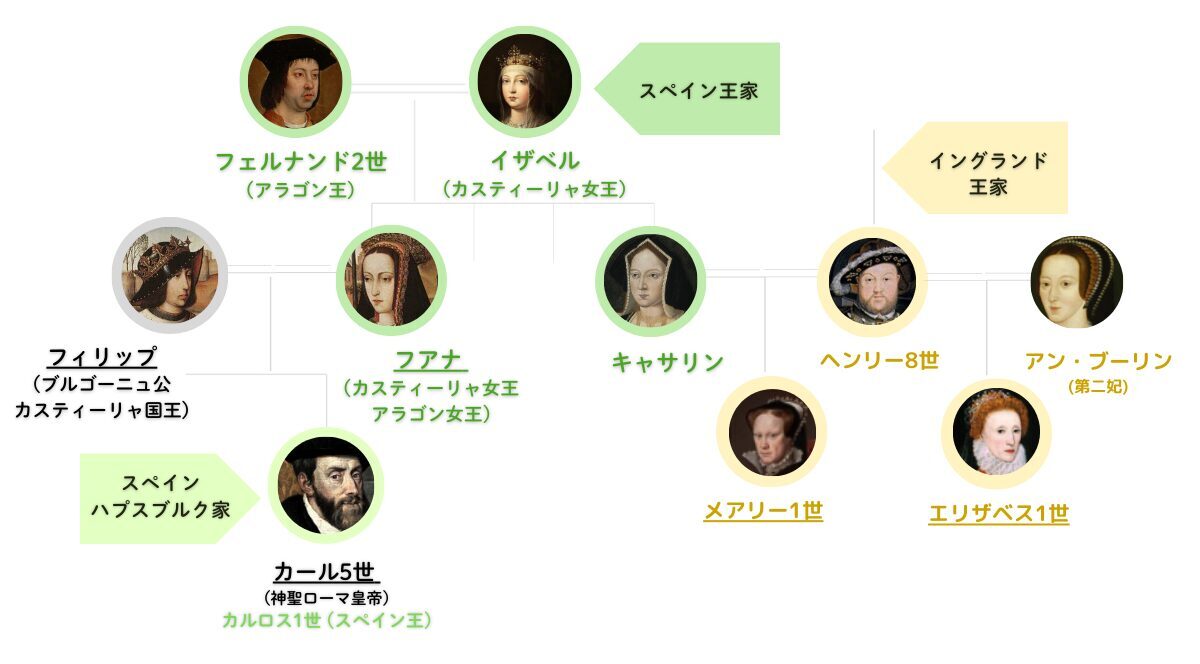

王の戴冠は祝福の光に包まれる。

だが、若きヘンリー8世の玉座には、最初から静かな影が落ちていた。それは“後継者”という重く、個人的で、国家の運命そのものを左右する問題だった。

隣に立つのはキャサリン・オブ・アラゴン。

「スペイン王家」に生まれ、カール5世の叔母にあたる誇り高き王女。この結婚はイングランドを安定へ導いたはずだった。

けれど、ひとつの夫婦の物語は、やがて宗教・外交・王権すべてを巻き込み、大陸の秩序すら揺るがすことになる。

📖 ヘンリー8世の基本情報はこちら ▶

この記事のポイント

- 若きヘンリー8世が結婚したのは、スペイン王家に生まれたキャサリンだった

- しかし男子継承を巡る苦悩が、ふたりの離婚問題を生み宗教改革へ進む

- キャサリンの血筋は、ハプスブルク家との外交を揺らすことになった

若き王と、スペインから来た王妃

1509年、17歳で即位したヘンリー8世は、

兄アーサーの未亡人であったキャサリン・オブ・アラゴンと結婚する。

キャサリンは、

- アラゴン王フェルナンド2世

- カスティーリャ女王イサベル1世(“カトリック両王”)

の末娘であり,スペイン王家の正統と名誉を体現する女性だった。

© Habsburg-Hyakka.com : English Edition

さらに彼女は、のちに神聖ローマ皇帝となるカール5世の大叔母にあたり、イングランドとハプスブルク帝国をつなぐ重要な“血の紐帯”でもあった。

ふたりの関係

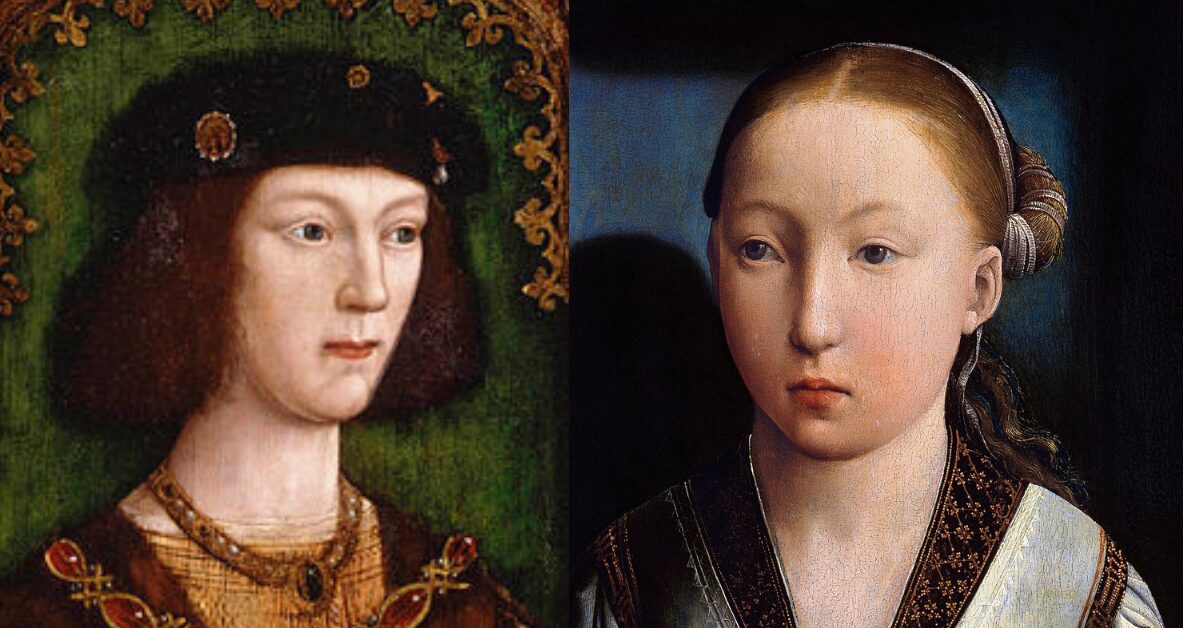

結婚当初、二人の仲は良好だった。ヘンリーはキャサリンを尊敬し、キャサリンは若き夫を賢明に支えた。

若き日のヘンリーとキャサリン 出典:Wikimedia Commons

外交も安定し、イングランドはスペインの後ろ盾を得て勢いを増していく。

だが王家の幸福は“後継者”が生まれるかどうかに懸かっていた。そして、それが叶わなかった。キャサリンが産んだ男子はいずれも夭折し、生き残ったのはただひとり、のちのメアリー1世だけだった。

イングランドに押し寄せたのは、“男子なき王家の不安”という、重く沈む空気だった。

ヘンリーの切迫──

当時のイングランドでは、男子相続が王権の安定に不可欠だと信じられていた。

王国を揺るがす内戦(薔薇戦争)の記憶は人々の心に生々しかった。ヘンリーはキャサリンを愛し、彼女の政治的価値も理解していた。

それでも彼の胸に積もる焦りは消えなかった。「王家は、娘だけで持つことができるのだろうか?」

その問いが、彼を別の方向へ追い詰めていく。やがてヘンリーは、侍女アン・ブーリンに心を奪われる。

男子継承が招いた歪み

アン・ブーリンとの出会い 出典:Wikimedia Commons

しかし、彼が求めたのは恋ではなく“男子を生む妻”だった。それは国家の不安と自身の恐れの混じった叫びだった。

ヘンリーは教皇に離婚を求めるが、ここで立ちはだかったのがキャサリンの甥にあたるカール5世である。

当時、教皇クレメンス7世はローマを占領したカール5世の影響下にあり、ヘンリーの要求を容易に飲むことができなかった。

こうして、一組の夫婦の問題が“ヨーロッパを巻き込む双璧の対立”へと変貌していく。

“離婚問題”が宗教改革へと変わった日

教皇からの許可が望めないと悟ったヘンリーは、大胆な方向へ舵を切る。

カトリック教会からの離脱。そして“国王至上法”による自国教会の創設。これが、のちに英国国教会となる流れの始まりだった。

この決断は、宗教改革の大きな潮流の一部として語られることが多いが、実のところ本質はもっと人間的だった。

王はただ、「男子を授けてくれる妻」を求めていただけだった。だが、その願いは

- 王権

- 伝統

- 教会

- 国家

- 大陸の王朝

すべてを巻き込み、巨大な歴史の波となって押し寄せた。こうしてキャサリンとの婚姻は無効とされ、35年に及ぶ彼女の王妃としての人生は静かに幕を閉じる。

キャサリン・オブ・アラゴン王妃の裁判 出典:Wikimedia Commons

キャサリンは離婚に終生抗議し、“イングランド王妃”の称号を手放さなかった。その誇りは、アラゴン王家とカスティーリャ王家に連なる強い血の記憶が支えていた。

キャサリンが遺した“誇り”と“手紙”

宮廷を去ったキャサリンが最後まで守り通したのは、娘メアリーとイングランド、そして夫への揺るぎない忠誠だった。

彼女の最後の手紙には、「あなたの幸せを願う」という静かな言葉が綴られている。

その筆跡の奥にあるのは、勝者でも敗者でもない、ひとりの女性の尊厳だった。キャサリンの死後、娘メアリーは王位につき、“一時的にではあるがカトリックを復活させる”ことになる。

彼女の決断の根には、母が受けた苦難とその血の誇りが確かに流れていた。

6人の配偶者の“始まり”としてのキャサリン

出典:Wikimedia Commons

ヘンリー8世の6人の妻の物語は、しばしばスキャンダラスに扱われる。だが、その悲劇も混乱も、最初の王妃キャサリンとの決裂から始まった。

「女性が好きだから」ではなく、“国家のために男児が必要だ”という目的が6回の結婚すべてに通底している。

- キャサリン:スペインとの同盟+王家の正統性

- アン・ブーリン:男児の期待

- ジェーン・シーモア:男児(エドワード6世誕生)

- アン・オブ・クレーヴズ:対フランス牽制の外交目的

- キャサリン・ハワード:若い妃で後継者の再期待

-

キャサリン・パー:政権の安定と家庭の統合

キャサリンがスペイン王家の出でなければ──カール5世の大叔母でなければ──

教皇はローマで「政治的圧迫」を受けず、離婚は許可されていたかもしれない。つまり、キャサリンの血がイングランドの歴史を動かしたともいえる。

彼女の出自がなければ、宗教改革の形も、その後の王妃たちの運命も、まったく違うものになっていただろう。

まとめ

ヘンリー8世の物語は、暴君として語られがちな王の人生ではない。

それは後継者に追われた“父としての焦り”と、王国を安定させたい“統治者としての責務”その両方が押し潰し合う物語だった。

そして最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンは、その渦中で最も強く、最も静かに立ち続けた女性だった。

彼女の血は、のちのメアリー1世へ受け継がれ、カール5世の帝国とも響き合いながら、

イングランドの行方を左右していく。

次に描くのは、キャサリンの娘メアリー1世。彼女はヘンリーの離婚によって傷つきながらも、のちにハプスブルク家のフェリペ2世と結婚し、二つの王家の運命を結び直していく。▶︎メアリー1世はなぜフェリペ2世と結婚したのか?“血まみれの女王”の選択とその代償

関連する物語:エリザベス1世とは?メアリー処刑とハプスブルク帝国との“孤独な対立”

参考文献

- David Starkey, Henry VIII: A European Court in England(HarperCollins)

- G. W. Bernard, The King’s Reformation: Henry VIII and the Remaking of the English Church(Yale University Press)

- Suzannah Lipscomb, Henry VIII: The Quest for Fame(Lion Books)

- Eric Ives, The Life and Death of Anne Boleyn(Wiley-Blackwell)

- J. J. Scarisbrick, Henry VIII(Yale University Press)

- Giles Tremlett, Catherine of Aragon: Henry’s Spanish Queen(Faber & Faber)

- Patrick Williams, Queen of Spain: Catherine of Aragon(Amberley Publishing)