1806年、ひとつの帝国が静かに息を引き取った。名は――神聖ローマ帝国。だがその姿は、「神聖」でも「ローマ」でも「帝国」ですらなかった。

皇帝は存在したが命令は通らず、諸侯は好き勝手に振る舞い、数百の領邦がモザイクのように点在する“ゆるい連合体”。

常識で考えれば、数十年で崩壊していてもおかしくない国家だった。にもかかわらず、この奇妙な帝国は約850年も生き延びた。なぜ、そんなことが可能だったのか。

この謎をたどると、いつも同じ一族が浮かび上がる。――ハプスブルク家である。彼らは帝国を支配したのではない。

帝国という“幻想の舞台装置”を使いこなした一族だった。

この記事のポイント

-

神聖ローマ帝国は“弱い皇帝”と“強い諸侯”のゆるい連合体だった

-

その構造はハプスブルク家の婚姻政策と相性がよく、一族は勢力を拡大

-

宗教改革と三十年戦争で帝国は分裂し、1806年に滅亡した

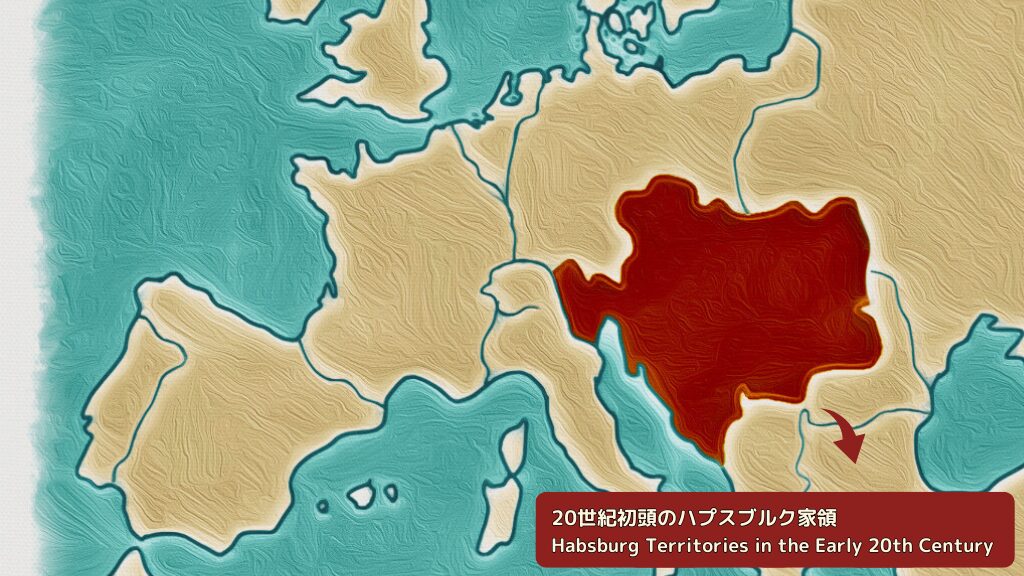

帝国の終焉とハプスブルク家の残像(20世紀地図)

まずは“最後の姿”を見てほしい。

© Habsburg-Hyakka.com

神聖ローマ帝国が1806年に消滅した後も、神聖ローマ帝国が滅んだあとも、ハプスブルク家は中欧で最大級の領土を保ち続けた。

オーストリア、ハンガリー、ボヘミアはもちろん、ボスニア・ヘルツェゴビナも併合していた。

「帝国は終わったのに、なぜハプスブルク家だけ残ったの?」読者はそう疑問に思うだろう。その理由は、帝位という象徴を利用する政治術にある。

始まりは理想から?カール大帝と“新しいローマ”

神聖ローマ帝国の物語は、カール大帝から始まる。800年、彼は教皇から“皇帝冠”を授かり「キリスト教世界の普遍的支配者」=“新しいローマ”が誕生した。

だが、この壮大な理想は、後継国家の内部で早くも歪み始める。カール大帝の死後、フランク王国は分裂し、そのうち「東フランク」こそが帝国の前身となった。

帝国は“最初から一枚岩ではなかった”

© Habsburg-Hyakka.com

この地図が示すのは、“皇帝=全土を支配していなかった”という衝撃の事実だ。

- 白:帝国という“枠”

- 茶:ルドルフ1世(ハプスブルク家)の勢力

-

緑:オタカル2世のボヘミア王国

つまり、皇帝が支配しているわけではなく、「同じ地図の上に領主が“共存しているだけ”」の状態だった。

✔ 皇帝は選挙で選ばれる

✔ 諸侯は独自の軍隊・法律を持つ

✔ 皇帝の命令に従う義務なし

✔ むしろ“選挙で恩を売られた立場”

……そんな“弱い皇帝制度”は、一見欠陥に見える。だが、この構造こそが ハプスブルク家の大逆転劇を可能にした。

ハプスブルク家が“帝国を利用した”理由

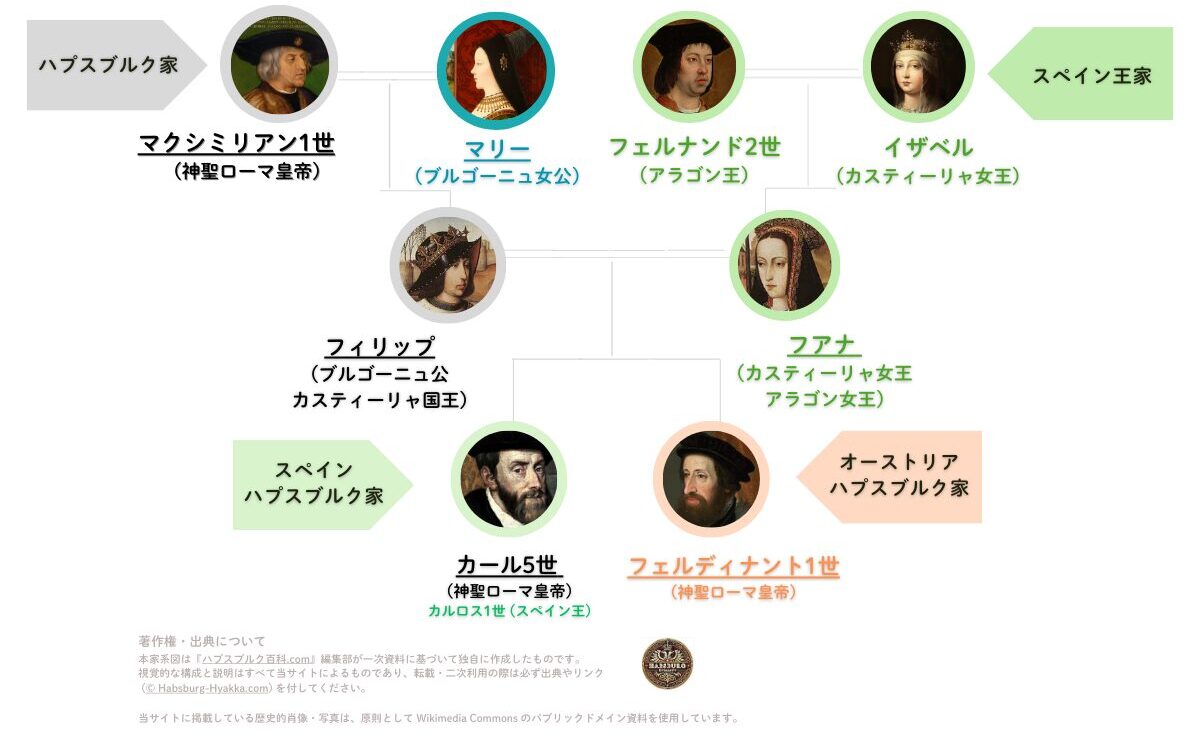

ハプスブルク家は、ルドルフ1世の当選以降、軍事力ではなく婚姻政策で領土を拡大した。

English Available Here © Habsburg-Hyakka.com

- マクシミリアン1世 × ブルゴーニュのマリー

- フィリップ美公 × カスティーリャのフアナ

-

そして孫のカール5世へ

帝国は彼らにとって、ヨーロッパ全体へアクセスできる“政治の舞台”だった。

皇帝権が弱いからこそ、諸侯との対立が少なく、結婚を通じて静かに勢力を伸ばせた。これが“帝国の歪み”を逆手に取った最大の戦略だった。

帝国を崩壊に導いた二つの嵐

──宗教改革と三十年戦争。1517年、ルターが登場すると帝国は二分される。

- カトリック諸侯

-

プロテスタント諸侯

これにより、皇帝の“普遍的支配”の理想は崩壊。1555年のアウクスブルクの和議では「支配者の宗教がその地の宗教となる」と定められ、帝国は完全に「領邦国家の集合体」になった。

1618年の三十年戦争は、その矛盾を爆発させる。帝国は焦土と化し、政治秩序は崩壊寸前。ハプスブルク家は存続したが、帝国の権威は名ばかりのものとなった。

帝国の死後に何が生まれたか(新興国地図)

This map is a reconstruction based on various historical sources; some borders may slightly differ from other references.

ナポレオンがライン同盟を形成すると、1806年、皇帝フランツ2世は帝冠を返上し、神聖ローマ帝国はついに終焉する。その後、帝国の旧領には

- オーストリア

- ハンガリー

- チェコスロバキア

- ユーゴスラビア

-

ルーマニア

などの新しい国々が誕生した。この“多様性の寄せ集め”こそが、帝国の本質であり、現代EUにつながる価値観でもある。

まとめ

神聖ローマ帝国は国家ではなかった。それはむしろ、文化・宗教・民族のモザイクがゆるやかに連なる“構造”だった。

そしてその中心で、ハプスブルク家は帝国を支配したのではなく、帝国という舞台を使って自らの王朝を広げた。この帝国を知らずして、ハプスブルク家を語ることはできない。

そして、この“帝国の理想”を最も雄大に引き受けた人物がいる。

――ハプスブルク家の皇帝 カール5世だ。次回は、ヨーロッパ全土を抱え込んだ彼の実像をたどっていく。▶︎ 【カール5世 (カルロス1世)】“日の沈まぬ帝国”を築いた皇帝の孤独と決断

さらに詳しく:

📖 なぜハプスブルク家は“栄光と悲劇”を両立したのか?繁栄の理由と滅亡の原因

📖 【ハプスブルク家の疑問まとめ】初心者がまず知りたい「なぜ?」10問

※ 地図は複数の歴史資料をもとに再構成したもので、地域によっては境界線に若干の差異がある可能性があります。(This map is a reconstructed depiction derived from various historical sources, and some boundaries may exhibit minor regional discrepancies..)

参考文献

-

Monumenta Germaniae Historica(MGH)

-

Die Goldene Bulle (1356) – 神聖ローマ帝国の選帝制度

-

Nachlass Kaiser Karls V.(カール5世関連書簡)

- 神聖ローマ帝国史(基本) Peter H. Wilson, The Holy Roman Empire: A Thousand Years of Europe’s History (Penguin, 2017)

- カール大帝・フランク王国 Rosamond McKitterick, The Frankish Kingdoms under the Carolingians (Longman, 1983)

- ハプスブルク家全体史 Jean Bérenger, A History of the Habsburg Empire 1273–1700 (Longman, 1994) Paula Sutter Fichtner, The Habsburg Monarchy 1490–1848 (Reaktion, 2020)

-

菊池良生『神聖ローマ帝国』講談社現代新書

-

南塚信吾・高澤紀恵『ハプスブルク帝国』講談社現代新書

-

伴田信介『宗教改革』岩波新書

-

柴田三千雄『三十年戦争』岩波新書

-

井上浩一『ハプスブルク帝国』岩波書店