レオポルト1世の治世には、帝国を襲うオスマンの影と、遠いスペインで進む「ハプスブルク家の終わり」が同時に迫っていた。

その狭間で、皇帝の胸に残っていたのは、妻マルガリータ・テレサの短い命と、彼女の血が断たれた先に広がる“継承の空白”である。

この空白こそが、大陸を揺らす争いへ――

レオポルトは、帝国を守りながら、家の未来というもうひとつの試練にも向き合うことになる。

この記事のポイント

-

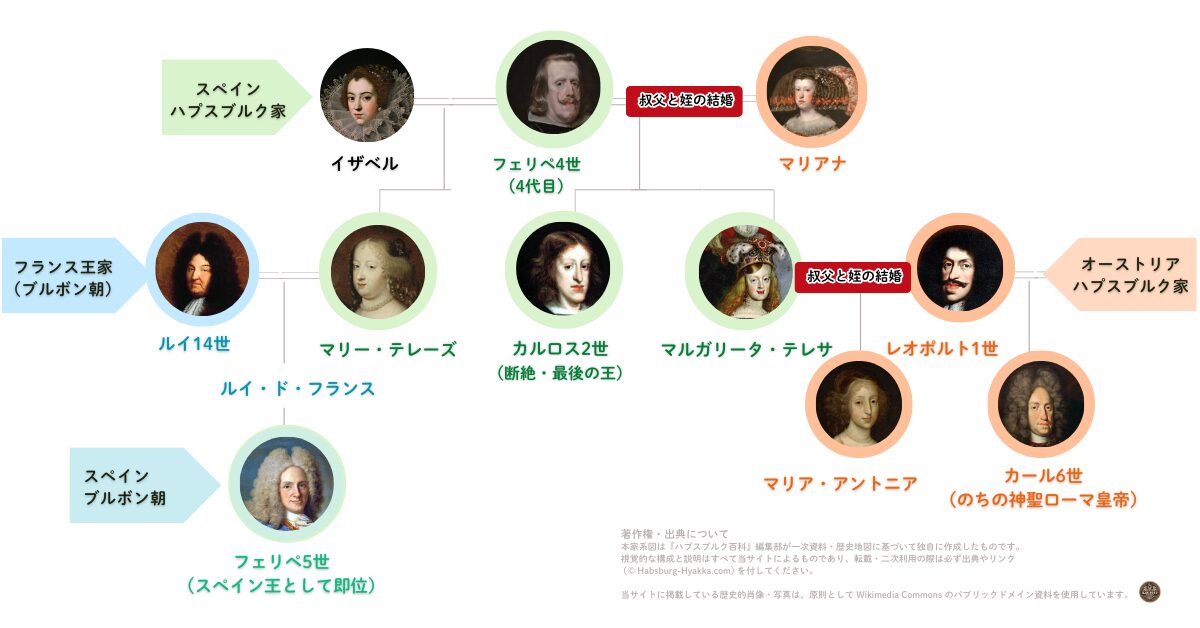

レオポルトは「叔父」であり、マルガリータの夫である

-

この結婚が「近親婚の最終形」を作り、カルロス2世の断絶に繋がる

-

つまり彼は “帝国を守った皇帝” であり、同時に “血の終焉を加速した皇帝”であった

📖 レオポルト1世の基本情報はこちら ▶

“叔父であり夫”が背負った希望と限界

マルガリータ王女の肖像画出典:Wikimedia Commons

マルガリータは、スペイン・ハプスブルク家の最後の光と呼ばれた王女だった。

カルロス1世、フェリペ2世、フェリペ3世──何世代にもわたって「血を濃く保つ」ことを選び続けた家系の終着点が、彼女の身体の内側に宿っていた。

レオポルトは「叔父」として彼女を可愛がり、皇帝としては政略の要に置き、「夫」としては深く愛した。

けれどこの結婚そのものが、“血を内へ閉じ続けた王家の限界”を静かに象徴していた。

若すぎる死がつくった継承の“細い糸”

マルガリータは、21歳の若さで命を落とした。出産後の急死。残された子はひとり、病弱なマリア・アントニアだけだった。

出典:Wikimedia Commons

皇帝にとってこの喪失は、政治ではなく “私生活の痛み” として深く刺さった。

しかし同時に、スペイン王位の行方は、わずか一本の継承線にすべて託されることになった。マルガリータを失ったあと、レオポルトの心には“スペインの行く末”が以前より重くのしかかった。

帝国の守護と並んで、彼にとってスペイン継承は避けて通れない宿題となったのである。

外圧と孤独──

1683年、オスマン帝国がウィーンを包囲した。城外には12万の大軍、城内には黒死病で弱り切った市民たち。

レオポルトは前線に立たなかった。逃げたのではなく、戦うために退いたのだ。

リンツへ下がり、ポーランド王ソビエスキら諸侯をまとめあげ、“連合軍”という最大の武器を作り上げた。ウィーンは奇跡のように救われた。

だが、この勝利はスペイン継承の問題には一片も触れなかった。ウィーンが救われたあと、皇帝の胸に残ったのは帝国の安堵と、その片隅に沈む“スペインの行く末”への静かな重さだった。

マルガリータの血が細く途絶えかける現実は、どんな勝利よりも彼の心を曇らせた。

手の中にあったはずの王冠

1700年、カルロス2世が子を残さず崩御した。

スペイン王位にもっとも強い正統性を持っていたのは、マルガリータの娘マリア・アントニア、そしてその息子ヨーゼフ・フェルディナントの系統だった。

しかしその線が途絶えたことで、レオポルトは“別の道”として、後妻との息子カール(のちのカール6世)の王位請求を掲げるほかなかった。

そのとき、フランス王ルイ14世の外交が勝った。カルロス2世の遺言は、ブルボン家のフェリペ(後のフェリペ5世)を指名していた。

English Edition: Felipe V, Leopold I and the Spanish succession family tree.

レオポルトは激怒した。記録にも残るほどの怒りだった。

「我らの家の犠牲がすべて無に帰した。」

純血を守るために多くを犠牲にし、愛する妻を“血筋の要”として迎え、その子に未来を託してきた皇帝にとって、これは王冠だけを奪われた出来事ではなかった。

怒りの奥にあったもの

フェリペ5世の即位は、レオポルトにとって政治的にも家系的にも重い意味を持っていた。怒りはブルボン家へ向けられたものだった。

しかし、その背後には、マルガリータの系統が王冠へ届かなかった現実への言いようのない空しさが漂っていたのかもしれない。

レオポルトは戦争の結末を見ることなく亡くなる。だがその“痛み”も“怒り”も、息子カール6世へ確かに受け継がれた。

ハプスブルク家が守り続けた血統は、ついに世界の秩序を揺るがす火種となったのである。

まとめ

出典:Wikimedia Commons

レオポルト1世は、表では穏やかで控えめな皇帝に見えた。だがその内側には、帝国を守り、家をつなぎ、二つの重い使命を同時に抱え込む静かな意地があった。

マルガリータとの結婚は、スペイン・ハプスブルク家の血を未来へ運ぶはずの一手だった。

彼女の死と、その系統の断絶は、皇帝の政治の中にもうひとつの“痛み”を刻みつけた。

それでも彼は足を止めず、オスマンの脅威にも、ハンガリーの反乱にも、そしてヨーロッパを二分する継承戦争にも向き合っていく。

レオポルトが晩年に見ていたのは、純血の幻想が崩れたあとに残された“空白”ではなく、その空白を埋め、新しい時代をつくる責任だったのだろう。

やがて、この責任は息子カール6世へ受け継がれ、そしてマリア・テレジアの治世へとつながっていく。▶︎ カール6世と“女帝の誕生”──マリア・テレジアの時代を開いた父

関連する物語:

📖 ラス・メニーナスの少女マルガリータとは?|絵に隠された王女の運命と短い生涯

📖 フェリペ5世とは? “断絶後”のスペインを託された最初のブルボン王

参考文献

- 菊池良生『ハプスブルク帝国』講談社現代新書

- P. H. Wilson, The Holy Roman Empire: A Thousand Years of Europe’s History, Penguin

- Henry Kamen, Empire: How Spain Became a World Power

- Geoffrey Parker, Europe in Crisis: 1598–1648, Wiley-Blackwell

- 市川裕美子「レオポルト1世と第二次ウィーン包囲」『オーストリア史研究』第18号(2018年)

(PNG) ダウンロードはこちら

© Habsburg-Hyakka.com