17世紀スペイン。

栄光を極めたハプスブルク家の宮廷に、静かに終わりを告げる影が迫っていた。その中心に立たされたのは、まだ十代の王妃マリアナ・デ・アウストリア。

彼女は「ただひとり残された者」として、一族の期待・信仰・血統・政治のすべてを背負い、国王フェリペ4世の後継を産むことを使命として宮廷に迎えられた。

だが――その使命こそが、やがてスペイン・ハプスブルク家の崩壊へつながっていく。マリアナの人生は、王朝断絶の“序章”そのものだった。

この記事のポイント

- 後継者不在の危機の中、マリアナは“最後の希望”として王妃に迎えられる

- 摂政として宮廷の派閥抗争や外国勢力の干渉と対峙し、揺らぐスペインを支えるも政治は迷宮化

- 息子カルロス2世の病弱と無嗣を見届け、やがてハプスブルク断絶へ至る過程で、母として祈り続けた

一族の崩壊を抱えて立つ、ただひとりの王妃

17世紀のスペイン王家は、表向きの華やかさとは裏腹に、ゆっくりと力を失いつつあった。

後継ぎだった王子たちは次々と夭折し、スペイン帝国は財政難と戦争の連続で弱りきっていた。

そんな中で、ただひとり、王家の未来を背負うことになったのが若い王女マリアナ・デ・アウストリアだった。

彼女の人生は、やがて生まれる息子カルロス2世の運命と深く結びついていく。

少女が“王妃”に選ばれた理由─

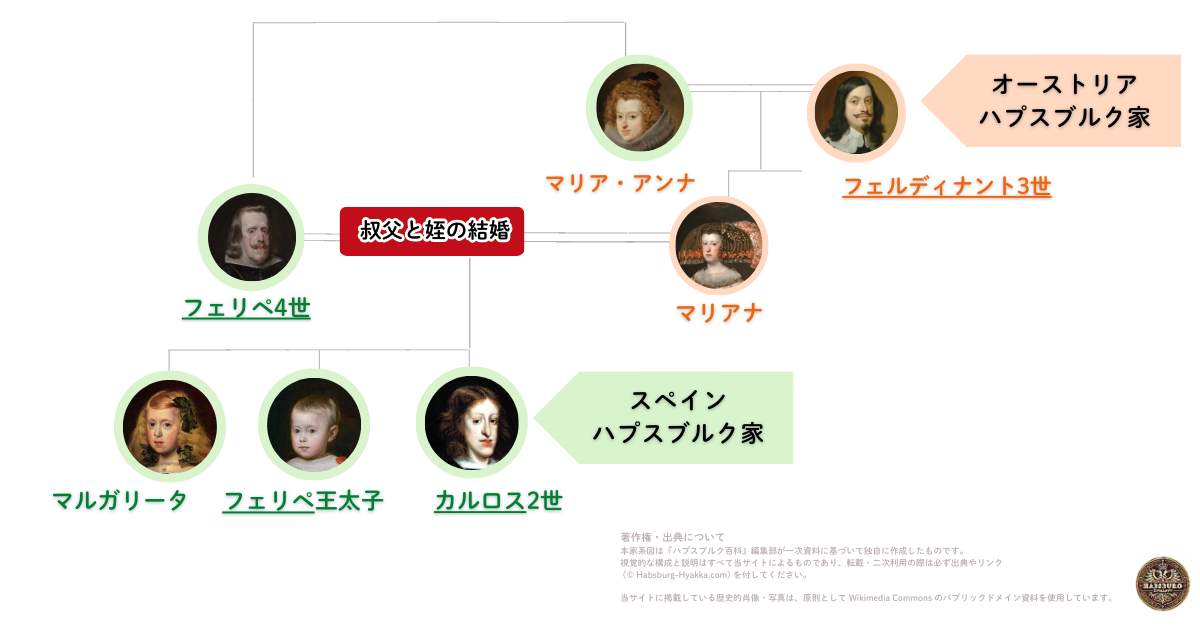

マリアナは叔父フェリペ4世のもとに嫁いだ。この結婚は政治というより、ハプスブルク家が長年続けてきた “血を内へ閉じる習慣” の延長にあった。

© Habsburg-Hyakka.com

・血の純粋さを守りたい王室の願い

・スペイン帝国をつなぎとめたい政治的必要

・“神に選ばれた家系”という信仰

この三つが混ざり合い、まだ少女だった彼女は王妃へと押し出された。しかし、この“閉じた血統”こそが、のちにカルロス2世に重くのしかかることになる。

若き王妃の孤独──宮廷の奥で渦巻く争い

マドリード宮廷は、外から見ると豪華で整っていたが、中に入ると、ちいさな派閥争いが静かに燃え続けていた。

王妃を支える一派。

王妃を押しのけたい一派。

その両者が毎日のようにぶつかり、政治は思惑と疑いに満ちていた。レルマ公の時代から続く“裏の政治”は、密告や祈祷さえ判断材料に加えられ、国の力はゆっくりとすり減っていった。

若いマリアナは、この重苦しい渦のただ中で、王妃としての孤独と向き合うことになる。

母としてのマリアナ──

出典:Wikimedia Commons

やがて、彼女は待望の男子──カルロスを出産する。

しかしその誕生は、祝福よりも祈りから始まった。赤子は弱く、吸う力も泣く力も足りず、宮廷医の記録には「生存が危ぶまれた」と残されている。

マリアナは祈祷書を胸に抱き、夜ごと神に語りかけた。

「この子をお守りください。この弱さは、あなたが与えた試練なのでしょうか。」

愛と恐れのあいだで揺れる心

祈りは、母としての愛情からだけではない。この子こそ、途絶えつつある王家の“最後の継承者”だった。その事実が、彼女の心にさらに重い影を落とす。

カルロスの体は日ごとに揺らぎ、些細な発熱や痙攣の度に、王妃は宮廷医を呼び寄せ、ただ神の助けを待つしかなかったと記録されている。

その結果、カルロスは国政に関わるべき年齢になっても、乳児の頃から続く体調不良によって学びも訓練も遅れた。

──こうして“王家を継ぐはずの子”は、最初の一歩から大きく出遅れることになる。そして、彼を守ろうとする母の愛情は、やがて政治の迷走と誤算へつながっていく。

摂政としての20年──

出典:Wikimedia Commons

フェリペ4世が亡くなると、まだ幼いカルロスは王冠を受け取り、マリアナは“摂政”として帝国そのものを抱きかかえる立場に置かれた。

しかし、その座は祝福とはほど遠い。

外では、仇敵フランスがスペインの弱体化を嗅ぎつけ、内では、王妃派と反王妃派が宮廷を真っ二つに割って争っていた。密告、陰口、告解室での噂──

その全てが、彼女の周囲で渦を巻いた。それでもマリアナは、帝国をつなぎとめようと懸命に動いた。

娘マルガリータをオーストリア皇帝レオポルト1世へ嫁がせ、スペインとオーストリアという二つのハプスブルク家を再び結びつけようとしたのもその一手である。

亡国の王妃か、最後の盾か

だが──努力は、歴史の流れを変えなかった。

国家財政はすでに底が抜け、軍事力は見る影もなく、“閉じた血統”を守り続けた代償が、王家の肉体にも心にも深く刻まれていた。

宮廷では、いつしか彼女を「亡国の王妃」と呼ぶ声もあがった。しかし本当に、亡国を招いたのは彼女だったのだろうか。

その問いに答えるには、彼女の晩年まで見届けなければならない。

晩年──

Portrait of Charles II

成人したカルロス2世は、幾度かの結婚を重ねたものの、子をもうけることができなかった。王家の未来は、ついに一本の糸だけでかろうじて繋がれたにすぎなかった。

スペイン継承戦争の影がじわりと広がる中、マリアナはやせ細った体で祈り続けた。

「この家には、まだ光があるはずです。」

その祈りは、もはや政治ではなく、母として、そして王家の娘としての最後の抵抗だった。

祈り続けた王妃と、帝国の終わり

しかし1700年──カルロス2世が38年の生涯を閉じ、スペイン・ハプスブルク家は断絶した。

100年以上にわたって積み重なった血の歪みと、戦争と財政難がもたらした疲弊に、ひとりの王妃が逆らえたはずもなかった。

宮廷の礼拝堂でひっそりと涙を落としたマリアナの姿は、歴史の彼方に消えていく帝国の最後の光でもあった。

まとめ

マリアナ・デ・アウストリアは、しばしば「亡国の王妃」と語られる。けれど断絶の原因は、彼女ひとりの判断や失策に帰せられるものではない。

- 数世代にわたる近親婚の積み重ね

- 底なしの国家財政の悪化

- フランスという大国の圧力

- 宮廷政治に巣食った迷信と派閥争い

- “血統こそ王権”という時代そのもの

これらすべてが、彼女が生きた帝国の宿命だった。

カルロス2世の悲劇は、母の失敗ではなく、国家と血統が抱えた“避けられない終焉”のかたちだったのである。▶︎ 【図解】スペインハプスブルク家の家系図|断絶までの全系譜

関連する物語:

📖 カルロス2世とは?肖像画が語る”スペインハプスブルク家最後の王”

📖 マリアナ・デ・ネオブルゴ|懐妊工作と宮廷派閥を操ったカルロス2世の後妻

参考文献

-

菊池良生『ハプスブルク家』講談社現代新書

-

岩井淳『スペイン史』山川出版社

-

山田俊弘『ハプスブルク帝国』中公新書

-

渡辺和子『ベラスケス—宮廷画家の生涯』岩波書店

-

Geoffrey Parker, The Grand Strategy of Philip II, Yale University Press.

-

John Lynch, Spain Under the Habsburgs, Blackwell.

-

R. A. Stradling, Philip IV and the Government of Spain, Cambridge University Press.

-

J. H. Elliott, Imperial Spain 1469–1716, Penguin.