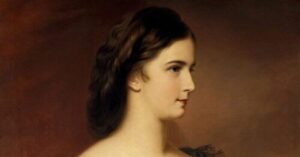

彼女の名はエリザベート。

美しさを鎧に、自由を追い求めた“シシィ”として知られる皇妃は、宮廷という金の檻に囚われながらも、魂だけは誰にも縛られなかった。

16歳で皇帝フランツ・ヨーゼフの妻となり、ウィーンの宮廷を魅了した少女は、やがて「孤独」という名の旅人へと変わっていく。

この記事では、エリザベートという名の女性がなぜ「悲劇の象徴」と呼ばれるようになったのか。

その生涯と、ハプスブルク家の運命をたどる。

📖 エリザベートの基本情報はこちら ▶

この記事のポイント

- 1837年、皇帝の一目惚れにより「皇后」という運命を背負った少女シシィ

- 堅苦しい宮廷に疲れ、自由を求めて旅を続け、美と孤独に生き続ける

- 1898年ジュネーヴで非業の死を遂げ、語り継がれる存在となる

エリザベートとは? “シシィ”と呼ばれた皇妃の生涯

1837年、バイエルン王家の分家ヴィッテルスバッハ家に生まれたエリザベート。詩と自然を愛し、束縛を嫌う自由奔放な少女だった。

1853年、姉ヘレーネの縁談の場で、オーストリア皇帝「フランツ・ヨーゼフ」の目に留まる。

皇帝は一瞬で彼女に心を奪われ、翌年、エリザベートはウィーンで戴冠式を迎える。愛による結婚――

だが、それは同時に、「帝国の檻」に閉じ込められる瞬間でもあった。

「シシィ」という愛称で呼ばれるようになった彼女は、民衆から絶大な人気を得た。しかし、宮廷ではその奔放さが“異物”とみなされていく。

皇后としての重圧と孤独

二人の子供とエリザベート (出典:Wikimedia Commons Public Domain)

特に姑ゾフィー大公妃は、若き皇后を徹底して型にはめようとした。“皇帝の母”として絶対的な影響力を持ち、エリザベートの子どもたちをも自らの手元に置いた。

最初の娘ゾフィーを失い、次女ギーゼラを取り上げられたエリザベートの心には、深い傷が刻まれる。

母としての存在を否定され、妻としても、皇后としても、彼女は孤独を深めていった。やがてシシィは、“美”を唯一の逃避先とする。

ウエスト50センチを維持するため、食事は果物とスープのみ。毎朝体重を測り、何時間も髪を梳かせ、鏡の前に立つ。

それはもはや装いではなく、生きるための儀式だった。

旅する皇妃──ハンガリーへの愛と逃避

旅に出る皇后エリザベート © Habsburg-Hyakka.com

1860年、シシィは突如として宮廷を離れる。

向かった先はマデイラ島、ついでギリシャ、そしてハンガリー。そこには、ウィーンでは得られなかった“自由”があった。

ハンガリーの人々は彼女を敬愛し、エリザベートもまたその温かさに心を寄せた。やがてこの地で、帝国を変える大きな政治的決断が生まれる。

1867年、オーストリア=ハンガリー二重帝国の成立。シシィはハンガリー王妃として戴冠し、皇帝夫妻の仲も一時的に修復された。

だが、彼女の心はすでに“家庭”という場所から遠く離れていた。自由を求めるその姿勢は、同時に“逃避”の始まりでもあった。

美と老いのはざまで──

エリザベートの美貌は、ヨーロッパ全土で伝説となった。

しかし、その美を保つことが彼女の生きる理由そのものになったとき、彼女は“美に支配される存在”へと変わっていった。

最愛の息子ルードルフが青年期に入ると、母子の間には見えない溝が生まれる。

ルードルフは自由主義的な思想を持ち、父と衝突し、母エリザベートはそんな息子を止めることも、守ることもできなかった。

1889年、マイヤーリンク事件――

ルードルフが愛人とともに心中。その報が届いたとき、エリザベートはすべての感情を失ったという。彼女の「皇后」としての心は、ここで完全に死んだ。

以後、彼女は喪服をまとい、旅に生きる亡霊のような存在となる。

ジュネーヴでの最期──

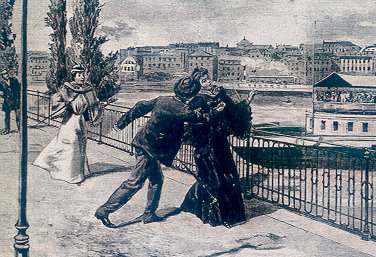

エリザベートの刺殺を描いた芸術家の描写 (出典:Wikimedia Commons)

1898年、ジュネーヴ。

湖畔を散策していたエリザベートの胸に、ひとりの男が短剣を突き立てた。

暗殺者ルイジ・ルケーニ。標的を見失った末の偶然だった。彼女はそのまま数分歩き、湖畔のベンチに倒れた。

死因は心臓を貫いた小さな傷。その表情は、穏やかで美しかったという。

人々は「彼女は美のまま死んだ」と語った。だが、それは皮肉にも、彼女が生涯かけて逃れようとした“理想”に、ようやく死によって到達した瞬間だったのかもしれない。

まとめ

彼女にとって、孤独こそが、真の「自由」の代償だったのかもしれない。

人は、ときに理想を追うあまり、愛やぬくもりを手放してしまう――エリザベートの人生は、その永遠の問いを私たちに残している。

自由とは、時に孤独を伴う選択である。「美しさ」も「権力」も、永遠ではない。

けれど、抗い続けたその姿こそ、人間の尊厳の証なのだ。

エリザベートの人生には、消えることのない影があった。それは、息子ルドルフ皇太子である。

成長したルドルフは、政治でも私生活でも孤独を深め、エリザベートはその苦しみに寄り添うことができなかった。

そして1889年、マイヤーリンクの銃声がふたりを永遠に引き裂く。シシィは息子の死を「自分の罪」と嘆き、その後、黒衣のまま世界をさまようことになる。

ルドルフの死こそが、ハプスブルク帝国の黄昏の始まりだった。

彼が残した遺書には、帝国の未来と、ひとりの青年の心が崩れていく音が刻まれている。▶︎ルドルフ皇太子の死因と遺書の真相|マイヤーリンク事件と“最期の恋”

さらに詳しく:

📖 フランツ・ヨーゼフ1世とは?シシィとルドルフの悲劇、そして帝国崩壊への道

📖 第一次世界大戦とハプスブルク帝国の終焉|民族の叫びと帝国の崩壊

参考文献

-

Brigitte Hamann『エリーザベト ― 皇妃になりたくなかったプリンセス』(Piper, 1992)

-

Jean-Paul Bled『Franz Joseph』(Fayard, 2008)

-

Alan Palmer『Twilight of the Habsburgs』(Grove Press, 1997)

-

Österreichisches Biographisches Lexikon

・Elliott, J. H. The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline. Yale University Press, 1986.

・Parker, Geoffrey. The Grand Strategy of Philip IV: The Failure of Spain, 1621-1665. Yale University Press, 2000.

・Brown, Jonathan & Elliott, John H. A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of Philip IV. Yale University Press, 2003.

・Stradling, R. A. Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665. Cambridge University Press, 1988.