ヴェルサイユの仮面舞踏会で、ひとりの若いスウェーデン貴族が、ハプスブルク家の皇女マリー・アントワネットと出会った。

やがてフランス革命が王家をのみ込むとき、彼は大陸を駆け回り、ただひとつの願い──「彼女を生かして祖国へ返す」ために動き続ける。

アクシェル・フォン・フェルセン。彼は、傾きゆく王妃のために剣ではなく馬車と密書を操った、“最後の騎士”であった。

📖 アントワネットの基本情報はこちら ▶

この記事のポイント

- 仮面舞踏会でフェルセンと王妃が出会い、運命が動き出す

- フェルセンが王妃の信頼を得て「密書」と「策謀」で支え続けた

- ヴァレンヌ逃亡後も王妃救済に奔走、王妃を救えずとも最期まで影から運命を支え続けた

仮面舞踏会の出会い─

(出典:Wikimedia Commons)

1755年、フェルセンはスウェーデンの名門貴族の家に生まれた。幼い頃から宮廷マナーと軍事教練を叩き込まれた彼は、

ヨーロッパを遊学し、各国の宮廷に出入りする「国際貴族」として育っていく。ヴェルサイユに現れたのは20歳前後。

その夜、宮廷では仮面舞踏会が開かれていた。仮面と羽根飾り、ろうそくの光、絹の裾。そこで彼は、ひと目でそれとわかる気配の女と出会う。

──王妃だ。

「異国の王妃」と「北国の伯爵」

まだ若く、どこか少女の面影の残るマリー・アントワネット。

オーストリア・ハプスブルク家の王女としてフランスに嫁ぎ、だがすでに、宮廷の噂と期待に押しつぶされかけていた。

フェルセンの手記には、その夜の王妃の印象が淡々と記されている。

大げさな恋の宣言はない。それでも、のちの彼の行動を見れば、この出会いが生涯を決定づけたことは疑いようがない。

王妃にとっても、それは「自分を国王の妻ではなく、ひとりの女性として見てくれる誰か」との、数少ない出会いのひとつであったのかもしれない。

王妃の「沈黙の味方」として──

フェルセンはやがて、フランス軍に仕官し、アメリカ独立戦争にも従軍する。

火薬と硝煙の匂いの中で若い伯爵が身につけたのは、英雄的な武勲よりも、冷静な状況判断と兵站の感覚だった。

ヴェルサイユに戻ると、彼は王妃のごく近しい輪の中に迎え入れられる。サロンでの会話、狩り、プチ・トリアノン。

(出典:Wikimedia Commons)

だが、アントワネットの周囲には軽薄な取り巻きや噂好きの貴族も多く、王妃の評判をさらに悪くした人物も少なくなかった。

軽薄な宮廷人ではなく

そのなかでフェルセンは、派手な浪費やスキャンダルから一歩距離をとり、王妃に対してもむしろ慎重な態度を崩さなかった。

彼は、彼女の名誉が傷つく場にはできるだけ姿を見せず、代わりに手紙と密使によって、王妃の「外の世界への窓」となっていく。

二人の関係がどこまで親密だったかについては、歴史家のあいだで意見が分かれている。

ただ一つ確かなのは、アントワネットが心から信頼を寄せた数少ない友のひとりが、フェルセンであったということだ。

革命の炎の中で──

© Habsburg-Hyakka.com

1789年、フランス革命が始まる。

バスティーユ牢獄が襲撃され、ヴェルサイユ宮殿にも民衆が押し寄せた。

王家がパリへ移送され、「監視下の国王」となったあとも、フェルセンは出入りを禁じられた王妃との連絡を工夫して保ち続けた。ここで、彼の軍歴と冷静さが生きてくる。

彼が練り上げたのが、有名な ヴァレンヌ逃亡計画である。

豪華な馬車と変装、複数の合流地点、国境を越えた先の軍隊との連携。

オーストリア側とも連絡を取りながら、アントワネットを「ハプスブルク家の王女」として救い出し、オーストリア軍の庇護下で王権を再建する──

それが、フェルセンの描いた筋書きであった。

ヴァレンヌ逃亡の影の司令役

1791年6月。

夜のチュイルリー宮を抜け出した王妃は、震える手で子どもたちを抱きしめながら馬車へ乗り込んだ。フェルセン自身は途中まで同行したのち、計画通り、姿を消す。

彼は「成功したとき、王家に重荷にならぬよう」、逃亡劇の表舞台から身を引いたと言われる。

だが、この計画はごく小さな手違いと遅れによって瓦解する。

ヴァレンヌの町で身元が発覚し、王家はパリへ連れ戻され、信頼を完全に失った。

(出典:Wikimedia Commons)

遠くから報せを聞いたフェルセンは、日記に短くこう書き残している。その一行には、冷静な行動家の仮面の下に潜む、自責と絶望がにじんでいる。

「見えない場所で戦う」──

ヴァレンヌでの失敗以降、フェルセンはフランスに自由に出入りできなくなる。だが、彼は諦めなかった。

ウィーン、ブリュッセル、ロンドン、ベルリン。彼はヨーロッパ中の宮廷を駆け巡り、ハプスブルク家を含む各国の王侯と会談を試みた。

彼の望みはただひとつ、「アントワネットとその子どもたちを生かして、どこか安全な場所へ送り出すこと」である。しかし、現実は非情だった。

迫りくる最後

© Habsburg-Hyakka.com

各国はフランス国内の情勢を慎重に見守るばかりで、積極的な軍事介入には及び腰だった。

オーストリア側も、王妃が自国の王女であるにもかかわらず、すでにヨーロッパ全域を揺るがしかねない戦争の火種を恐れていた。

フェルセンは、「どの国も、彼女を助けたいと口では言いながら、誰も自分の血を流したがらない」という現実に直面する。

そのあいだにも、パリの王妃は孤立を深めていく。

断頭台の報せと

© Habsburg-Hyakka.com

1793年、マリー・アントワネット処刑。

その知らせが北国スウェーデンに届いたとき、フェルセンはすでに祖国の政治にも深く関わっていた。彼は公式には、王妃の死を公的に嘆くことはほとんどなかった。

だが私的な書簡や日記には、彼女の名が繰り返し現れる。

彼は、革命における王妃の役割を擁護し、「浪費家の悪女」として語られる世評に、静かではあるが明確な異議を唱え続けた。

それはもはや、恋か忠誠かという次元ではなく、自らが信じた“王妃マリー・アントワネット”という人物像を守るための戦いであった。

その後の沈黙

やがて時代は移り、フェルセン自身もまた、スウェーデン政治の渦に巻き込まれていく。

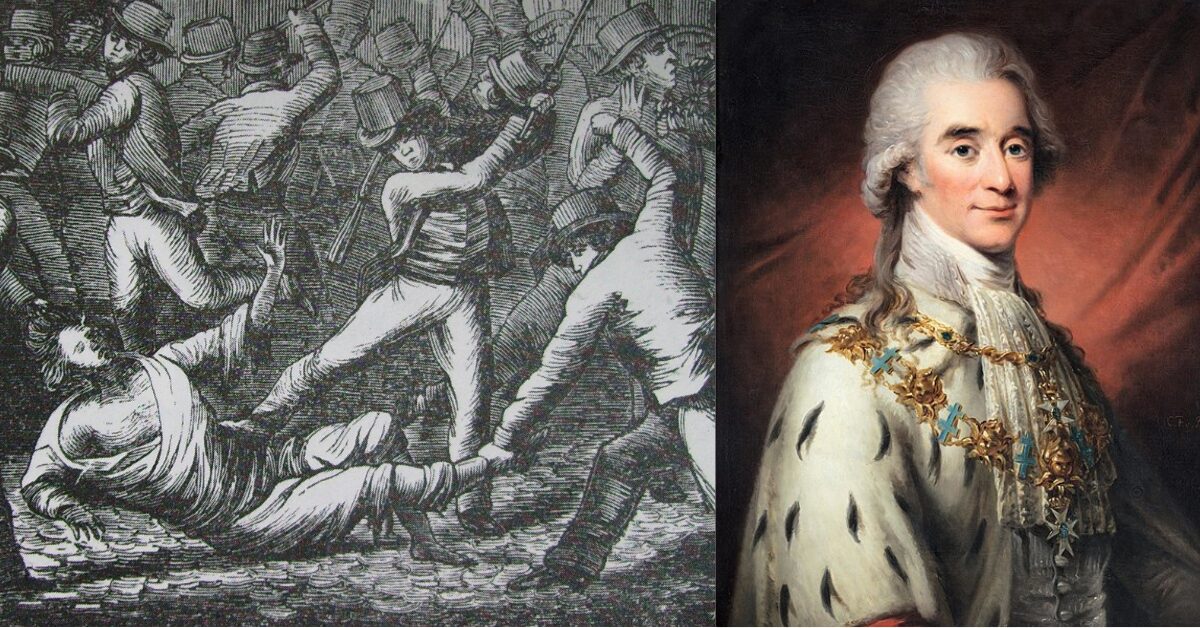

1810年、王位継承問題に揺れるストックホルムで、彼は民衆に襲われ、暴行の末に命を落とした。

石畳の上に倒れたとき、彼の胸には、かつての王妃の肖像入りの小さなロケットがあったと伝えられている。

それが事実かどうかはさておき、同時代の人々が彼をそう記憶したこと自体が、フェルセンとアントワネットの物語が人々の心に残した影の深さを示している。

まとめ

フェルセン伯爵は、マリー・アントワネットを救えなかった。

ヴァレンヌ逃亡は失敗し、国外の宮廷は動かず、王妃は断頭台に消えた。それでも彼は、彼女の名誉を守るという、誰にも報われない戦いを手放さなかった。

歴史はしばしば、「成功した者」の物語だけを語ろうとする。

だがハプスブルク家や、その娘たちの運命をたどるとき、「救えなかった者」の側に立ち続けた人間たちもまた、見逃すことのできない登場人物であることが見えてくる。

フェルセンの撲殺 出典:Wikimedia Commons

マリー・アントワネットの記事が、王妃としての彼女の生と死を描いた物語だとすれば、フェルセン伯爵の物語は、その影で最後まで「見えない盾」であろうとした男の物語である。

そして、王妃が遺した子どもたちとハプスブルク一族の物語は、まだ終わっていない。

次にページをめくるとき、読者は「王妃亡きあとを生きざるをえなかった者たち」の章へと、静かに足を踏み入れることになるだろう。▶︎マリー・アントワネットの遺児|ルイ17世と最後の王女の運命

関連する物語:【王妃はなぜ憎まれたのか?】マリー・アントワネットとフランス革命の悲劇

参考文献

- Antonia Fraser, Marie Antoinette: The Journey, Weidenfeld & Nicolson, 2001.

-

Évelyne Lever, Marie-Antoinette: La dernière reine, Fayard, 1991.

-

Alma Söderhjelm, Axel von Fersen et Marie-Antoinette, Paris, 1930.

-

Munro Price, The Fall of the French Monarchy, Pan Books, 2003.

-

フレイザー, アントニア『マリー・アントワネット 上・下』中公文庫

-

渡邊昌美『フランス革命と王政の崩壊』講談社現代新書