1791年、シェーンブルン宮にマリー・ルイーズが生まれた。祝福の声が響く一方で、宮殿の外では大陸をゆらす戦いが続いていた。

父フランツが残した手紙には、家庭にまで戦争の影が差しこみ、「心の休まらぬ日々だった」としずかに語る一節がある。

幼いころの彼女がどんな未来を思い描いていたのか──詳しい記録は多くない。けれど、教育資料にのこる筆致からは、規律と静けさの中で、丁寧に育てられた姿が浮かび上がる。

ただ、その穏やかな日々の先に待っていたのは、“ヨーロッパの地図を動かす結婚”だった。

歴史はときに、本人の意思とは無関係に扉をひらく。その扉の向こうに、何があるかも告げずに──。

📖 マリー・ルイーズの基本情報はこちら ▶

この記事のポイント

- 皇女マリー・ルイーズ、講和でナポレオン皇后となり運命に翻弄される

- ナポレオン退位後は、片眼のナイペルク伯と結ばれパルマで慈善統治を実践し国を再生へ

- 早逝のナポレオン二世を悼み母と慕われ剣なき勝利を収める晩年に

「皇女の手」が外交になるとき

1809年、ワグラムの敗戦。

この一行で、大陸の均衡が大きく揺れた。

オーストリアは講和の条件として、皇女マリー・ルイーズをナポレオンと結びつけることを検討し始める。

宰相メッテルニヒは、もはや武力では帝国を守れないと判断し、“皇女こそが最も強い外交手段になる”と考えた。

これは感情ではなく、政治の計算だった。ナポレオンの軍事力と、ハプスブルク家の伝統を結びつけることで大陸の安定が保てる──それが当時の読みである。

父フランツの書簡には、娘を思う複雑な気持ちがのぞく。だが皇帝としての責務は明確だった。

「戦争に勝てぬとき、人は別の道を選ばねばならぬ」これは後世の外交史家の言葉だが、この時期のハプスブルクに最もよく合う。

皇后として──

1810年、マリー・ルイーズはフランス皇后となる。

マリー・ルイーズとナポレオンの結婚式(出典:Wikimedia Commons)

ナポレオンは彼女を厚遇したが、政治と戦争に追われ、夫婦として過ごす時間は多くなかった。記録には、彼女が公務を丁寧にこなし、皇后としての役目を静かに受け入れていたことが残る。

1811年には皇太子ナポレオン・フランソワが誕生し、パリには祝砲が鳴り響いた。しかし、この華やぎの裏で、ヨーロッパの情勢はゆっくりと変わりつつあった。

歴史とは、外から見える光の背後で、すでに別の筋書きを書き始めていることがある。

「栄光はしばしば音を立てずに傾き始める」──19世紀の政治家が語った言葉は、皇后時代の終わりをよく表す。

帝国の崩壊──

1814年、ナポレオンが退位する。

マリー・ルイーズはフランスに残らず、オーストリアへ戻る道を選んだ。

息子ナポレオン・フランソワはそのままウィーンで育てられ、「ライヒシュタット公」と呼ばれるようになる。

母子が別々に暮らすことになった理由は、政治、皇室内の方針、そして国際的な判断が絡み合った結果だった。

史料は、彼女が息子を思わなかったと断じてはいない。ただ、二人が同じ屋根の下に暮らすことは二度となかった。

歴史はしばしば、個人の願いよりも大きな手で動く。その重さに耐えられる者はいない。ただ、受け入れるしかないのだ。

パルマでの歳月──

ウィーン会議により、彼女は「パルマ女公」となる。ここからの人生は、史料でも評価が高い。

彼女は学校や病院の整備、道路や運河の改修など、小国の地道な改革を続けた。

政略の中心で揺れた若い皇女が、今度は自ら手を動かし、地域を整えていく姿が見える。

“権力とは、力ではなく、日々の仕事の積み重ねである”これは彼女の治世を語る研究書でよく引用される言葉だ。

晩年、彼女はパルマ市民から「穏やかな女公」と呼ばれていた。統治者としての批判がゼロではないが、その姿勢は概して安定し、誠実であったとされる。

その間に、ナイペルク伯と結びつき、結婚し、子をもうけた。

マリー・テレーズとナイペルク伯爵 (出典:Wikimedia Commons)

これは歴史的事実で、彼女の私生活として数少ない“はっきりした証拠”が残る部分である。

1847年、パルマで死去。

葬儀には多くの市民が集まった。

彼女の最期の言葉についての確かな記録はなく、後世に脚色されたものが多いが、“敬意を持って送られた統治者”であったことは確かである。

まとめ

マリー・ルイーズがナポレオンの皇后となったのは、愛でも野心でもなく、“外交”だった。帝国のゆくえが彼女の未来を決めた。

だが、選べなかった人生の中でも、彼女は自らの役目を粛々と果たし、やがてパルマで静かな評価を得るようになる。

歴史家の言葉にこんなものがある。「人は大きな時代には翻弄される。だが、小さな場所では自分の道を築ける。」

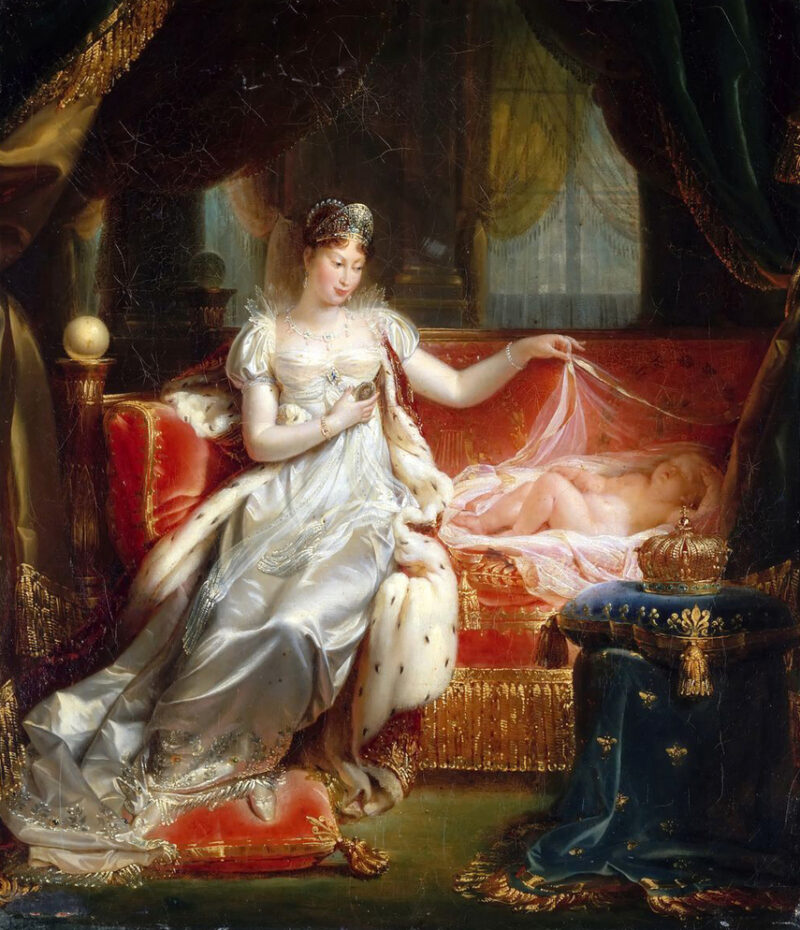

マリー・ルイーズと息子 (出典:Wikimedia Commons Public Domain)

皇女としての彼女は時代に揺れた。しかし、パルマ女公としての晩年には、自分の力を落ち着いて発揮する場所を見つけた。

その歩みは、“選べないものの中にも、選び取る生き方は残る”という静かな教訓を、いまの私たちにも残している。

そして、この物語は同時に、ナポレオンという人物の「別の顔」を考える入口にもなる。彼は征服者であり改革者であり、家族との関係ではまた違う姿を見せた。

彼女の人生をたどると、帝国を動かした男の、もうひとつの人間像が静かに浮かび上がってくる。▶︎ナポレオンとは何者だったのか?孤独な皇帝の”功績と失敗”

参考文献

- Österreichisches Staatsarchiv, Verlobungs‑ und Heiratsakten Marie‑Louise

- K. W. von Metternich, Briefe an Kaiser Franz I., Bd.3

- Archivio di Stato di Parma, Atti del Governo di Maria Luigia

- A. von Neipperg, Lettere private

- Dr. G. Malocchetti, Rapporto medico sul duca di Reichstadt

・Elliott, J. H. The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline. Yale University Press, 1986.

・Parker, Geoffrey. The Grand Strategy of Philip IV: The Failure of Spain, 1621-1665. Yale University Press, 2000.

・Brown, Jonathan & Elliott, John H. A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of Philip IV. Yale University Press, 2003.

・Stradling, R. A. Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665. Cambridge University Press, 1988.