「婚姻で世界を支配した一族」と聞いて、何を思い浮かべるだろうか?それが、ハプスブルク家である──とよく語られる。

だが実のところ、彼らの栄光は“結婚”だけで築かれたわけではない。この記事では、ハプスブルク家を初めて知る人に向けて、

- どこから始まり、

- どうして有名になり、

- なぜ二つに分かれ、

-

どうして終わったのか、という基本的な流れを、家系図とともに丁寧に解説する。

⚠️ この記事は「初心者にもわかりやすく、深く解説したロングガイド」です。

📌 お急ぎの方は ▶︎[Q&A形式の入門記事] English Edition: How the Habsburgs Rose, Split, and Fell—A Simple Guide to 650 Years of Power

ハプスブルク家の始まり

(© Habsburg-Hyakka.com / AI generated image)

ハプスブルク家の物語は、現在のスイス・アールガウ地方にある小さな城、「ハビヒツブルク城」から始まる。

12世紀末、彼らはまだ「辺境の貴族」に過ぎなかったが、着実に所領を広げ、周囲の修道院や都市と連携しながら勢力を築いていった。

転機が訪れたのは1273年。ルドルフ1世が、神聖ローマ帝国の皇帝に選出される。

このとき、帝位は世襲ではなく「選帝侯」と呼ばれる7人の領邦君主による選挙で決められていた。

つまり、彼らは突如として、ヨーロッパの政治の最前線に踊り出ることとなったのだ。

辺境の貴族から皇帝へ──

13世紀半ばのハプスブルク家領 (© Habsburg-Hyakka.com)

ルドルフの即位は偶然か、それとも地政学的な運命か──。ともかく、ハプスブルク家はこの瞬間から、王朝としての階段を上りはじめる。

だが、初期の彼らはまだ不安定だった。ルドルフの死後、いったん皇帝位を失い、ほかの家門にその座を奪われる。

だがここで終わらないのがハプスブルク家の粘り強さである。以後も機会をうかがいながら、地位の回復をはかっていく。

そして、彼らが真に「帝国」と呼ばれる存在へと進化するのは、15世紀末のこと。

後に「婚姻政策の名人」と称されるマクシミリアン1世の登場によって、ハプスブルクの名は新たな次元に引き上げられることになる。

“結婚政策”と帝国の拡張

マクシミリアン1世とマリアの結婚 ©Habsburg-Hyakka.com

ハプスブルク家の拡張は、決して婚姻政策ひとつで成し遂げられたわけではない。

だが「武力による征服ではなく、結婚による領土拡大」を家訓のように掲げたのは事実である。

神聖ローマ皇帝に即位したマクシミリアンは、ブルゴーニュ公国の女相続人マリアと結婚することで、西ヨーロッパに強大な足場を築く。

しかもこれは、軍事的勝利ではなく、わずか数枚の婚姻契約書によって実現されたのである。

マクシミリアンとマリアの間に生まれたフィリップ美公は、さらにスペインの王女フアナと結婚する。

この結婚から生まれたのが、ハプスブルク帝国の絶頂期を築くカール5世であった。

──偶然と戦略の綱引き

シャルル突進公の肖像画 (出典:Wikimedia Commons)

偶然もまた、帝国を支えた。ブルゴーニュ公家の男子継承者が途絶えたこと。

スペイン王家でも同様の事態が起こったこと、神聖ローマ皇帝位が選挙制でありながらもハプスブルク家が再び選出されたこと──

すべてが奇跡的に噛み合い、ひとつの家に複数の王冠が集まった。

だが当然ながら、その継承をめぐっては度重なる戦争も起きている。例えばナポリやミラノをめぐる争奪戦では、フランス王家と何度も刃を交えた。

また、マクシミリアンは息子フィリップをスペイン王位につけるため、執拗な交渉と軍事的圧力を惜しまなかった。

つまり、ハプスブルク家の帝国形成は「平和な結婚」と「現実的な権謀術数」、そして「偶然」の絶妙な混合物だったのである。

分裂と繁栄の二つの道──

Map of Charles V’s power in the 16th century (1)

先述した通り、カール5世の治世において、ハプスブルク家はかつてない広大な版図を手にした。

彼は神聖ローマ皇帝にして、スペイン王、ネーデルラント領主、ミラノ公、ナポリ王、そして“新世界”の君主であった。

だがその巨大な帝国を、ひとりの人間が抱え続けるにはあまりに重すぎた。1556年、カール5世は自らの意思で退位し、帝国を二つに分けた。

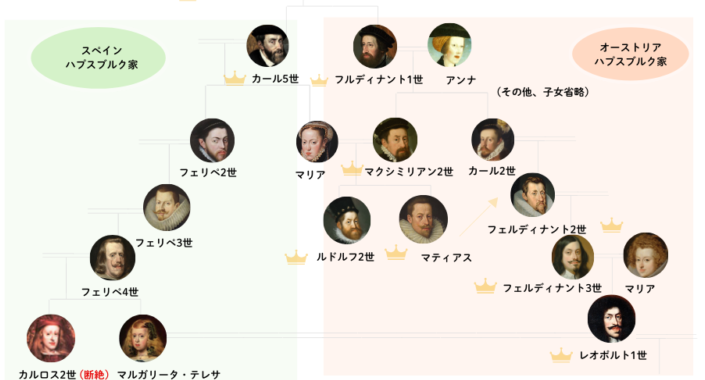

弟フェルディナントには神聖ローマ帝国とオーストリア諸邦を、息子フェリペにはスペインとその海外領土を継承させた。

これが、ハプスブルク家の「スペイン系」と「オーストリア系」への分裂である。

この分岐は、単なる家系の分かれ目ではない。政治的・宗教的・文化的な重心が、二つの異なる方向へ進み始めた瞬間でもあった。

スペインとオーストリア、ハプスブルク家の分岐

© Habsburg-Hyakka.com

スペイン・ハプスブルク家は、カトリックの守護者としてプロテスタント諸侯やオスマン帝国と対峙し続けた。

フェリペ2世は“無敵艦隊”を率いてイングランド征服を試み、広大な植民地帝国を支配したが、国内では異端審問と財政難に苦しみ続けた。

一方、オーストリア・ハプスブルク家は、中央ヨーロッパに根を張りながら、ドイツ諸邦の調整役、そしてバルカン方面の防波堤としての役割を果たしていく。

フェルディナント1世とその子孫たちは、対オスマン戦争や三十年戦争を経て、神聖ローマ皇帝の座を事実上の世襲とし、ヨーロッパ秩序の中核に位置づけられていった。

二つに分けられた領土

17世紀前半のハプスブルク家領

面白いのは、どちらの系統も「婚姻政策」と「断絶危機」を繰り返し経験したことである。

スペイン系は17世紀末、カルロス2世の代で断絶し、スペイン継承戦争が勃発。オーストリア系も、後のマリア・テレジアの時代に「女性による継承」が国際問題化する。

まるで鏡合わせのように、二つのハプスブルクはそれぞれの栄光と危機をたどったのだった。

この分裂があったからこそ、ハプスブルク家の物語は“二重構造”を持ちえた。そして、ヨーロッパ史におけるその影響力は、単一王朝では到底実現できなかった広がりをもたらしたのである。

血の濃さと王朝の限界──婚姻政策の影

©︎Habsburg Hyakka.com

一見、華麗な拡張を成し遂げたように見えるハプスブルク家の婚姻政策。

しかしその副作用は、やがて王朝の根幹を揺るがすことになる。

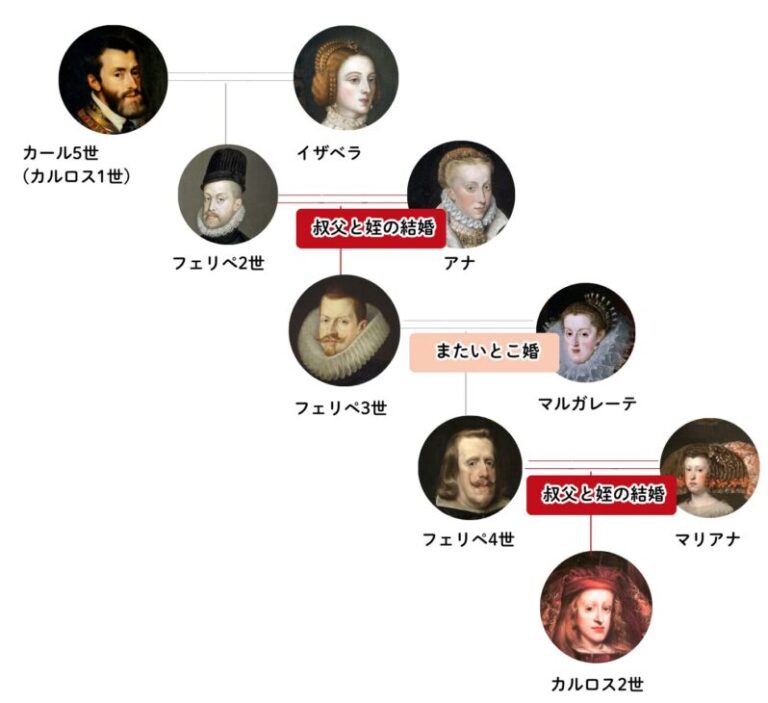

特にスペイン・ハプスブルク家では、近親婚が代々繰り返され、次第に血統の濃縮が深刻な健康問題として表出していった。

最も顕著な例が、17世紀末に生まれた「カルロス (後のスペイン王カルロス2世)」である。父フェリペ4世と母マリアナは叔父と姪の関係であり、両親の系譜をたどると、共通の祖先が何度も現れる。

スペイン系の断絶とスペイン継承戦争

Portrait of Charles II

カルロス2世は重度の身体障害と知的障害を抱え、王としての統治能力はほとんどなかったという。

この事実は、血縁が“武器”から“呪い”へと転化する瞬間を象徴していた。

こうして王朝の寿命は縮まり、カルロス2世の死によってスペイン・ハプスブルク家は断絶。スペイン継承戦争が勃発し、ヨーロッパ全体を巻き込む大乱へと発展した。

王冠を得るための“結婚”は、やがて王冠を滅ぼす“血”を招いたのである。

帝国という“継ぎ接ぎ”をどう保ったか──

© Habsburg-Hyakka.com

さて、「ハプスブルク帝国」と一口に言っても、それは一枚岩の国家ではなかった。

むしろその実態は、民族も言語も宗教も異なる地域が、同一王家のもとで緩やかに束ねられた「同君連合体」であった。

ボヘミア王冠領(チェコ)やハンガリー、クロアチア、ガリツィア、トランシルヴァニア──

それぞれが固有の伝統と法律、貴族階級を持ち、ウィーンにすべてを従わせることなど到底できなかった。

にもかかわらず、ハプスブルク家はおよそ650年にわたり、この「継ぎ接ぎの帝国」を維持してきた。それはなぜか?

答えのひとつは、徹底した「妥協と調整」にある。

柔軟な統治と調整力

例えば、ハンガリーにおいては、王として戴冠する前に歴代君主が「貴族の特権を尊重する」ことを誓わなければならなかった。

オーストリア大公として絶対権力を持つ者であっても、ハンガリーでは議会と貴族の合意なくして何も決定できなかったのである。

他国の王たちが中央集権化に邁進していた時代、ハプスブルク家は逆に、各地の自治を温存しながら、王位と忠誠によって帝国の骨組みを維持した。

その意味で、彼らは専制君主というより「連合の調整者」であった。

また、法律や通貨制度、軍制さえも地域によって異なるまま並立していた。

これらの「非効率」を強引に統一しようとしなかったことが、逆に反乱や離反を防ぐ安全弁になった。帝国が長く続いたのは、均質さではなく多様性の許容にあったのだ。

対立と三十年戦争

もちろん、対立も絶えなかった。とくに16~17世紀には宗教対立が激化し、「三十年戦争」という未曾有の内乱に発展した。

しかしそのたびに、ハプスブルク家は巧みに政略結婚や外交交渉で火種を収め、バランスを取り戻してきた。

“帝国とは力で成り立つものではない。維持とは、調整の連続である。”

ハプスブルク家はそれを知っていた。ゆえに彼らは、中央集権よりも「分権的統合」、強制よりも「選択的忠誠」を選んだのである。

それは現代国家の概念とはまったく異なるが、中世から近代にかけて、これほど長く存続した多民族国家が他にあっただろうか。

「継ぎ接ぎ」の王朝。だが、その縫い目は決して粗雑ではなく、むしろ驚くべき精巧さと忍耐によって織りあげられていた。

近代という嵐にどう立ち向かったか──

オーストリア皇帝「フランツ1世」の肖像画 (出典:Wikimedia Commons)

18世紀の末、ヨーロッパに激震が走る。フランス革命が王権神授説を打ち砕き、「国民国家」の理念が生まれたのだ。

ハプスブルク家が築き上げてきた秩序は、この新たな時代の価値観によって根底から揺さぶられることになる。

そして、その象徴こそがナポレオンであった。

1804年、ナポレオンがフランス皇帝を名乗ると、神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世は対抗して「オーストリア皇帝」を新たに称し、帝国の延命を図る。

だがこの構えも長くはもたなかった。

1806年、フランツはついに神聖ローマ皇帝の冠を返上し、800年近く続いた帝国に終止符を打つ。これは“敗北”であったが、同時に“再定義”でもあった。

ハプスブルク家はローマ皇帝という象徴を失ってもなお、現実の支配領域=オーストリア帝国の運営へと即座に舵を切り替えたのである。

歴史の潮流を受けて

フランツ・ヨーゼフ © Habsburg-Hyakka.com

ナポレオン戦争を経て、1815年のウィーン会議ではメッテルニヒを中心にヨーロッパの秩序を再構築。

ハプスブルク家は「列強」としての地位を保ち、以後も中欧の重しとして君臨し続ける。しかし、歴史の潮流は止まらない。

19世紀半ばには民族運動と自由主義が台頭し、「オーストリア帝国」という多民族国家は再び大きく揺さぶられる。

1848年、各地で同時多発的に起きた革命は、その根幹を脅かした。老皇帝フェルディナントは退位し、わずか18歳のフランツ・ヨーゼフ1世が帝位につく。

この若き皇帝は、近代という時代の奔流に対して、毅然とした“古き帝国”の姿勢で対抗し続けた。

彼の治世はなんと68年──

ナポレオン3世、ヴィクトリア女王、ビスマルク、そして明治天皇と並び立つ“長命君主”のひとりである。

オーストリア=ハンガリー二重帝国の成立

オーストリア=ハンガリー帝国(~1918)

1867年、フランツ・ヨーゼフはハンガリー人との間で「アウスグライヒ(妥協)」を結び、オーストリア=ハンガリー二重帝国を成立させる。

これは同君連合体制をさらに複雑化させる一方で、ハンガリー人に一定の自治を認めることで、帝国の分裂を回避する現実的な打開策でもあった。

芸術と文化が花開いた「ウィーン世紀末」。

だがその背後では、民族問題、議会制の機能不全、軍部と宮廷の権力抗争が絶えず、帝国の足元には綻びが広がっていた。

サラエボ事件と、第一次世界大戦の勃発

そして1914年6月、サライェヴォで一発の銃声が鳴り響く。皇太子フランツ・フェルディナントの暗殺事件は、ついに帝国の均衡を破壊する最後の導火線となった。

第一次世界大戦の開戦である。

「革命」と「国民」という思想に、最後まで抗ってきた王朝。だが、時代の波は容赦なかった。

ハプスブルク家の崩壊、そのきっかけとなったのは長年の多民族統治による内部の緊張、各民族の独立運動、そして19世紀から広がり続けた民族主義の波だった。

王冠が消えても、名は消えず──

スイス亡命後のカール1世一家 (出典:Wikimedia Commons)

1918年、第一次世界大戦の敗戦とともに、ハプスブルク帝国はその幕を閉じた。

最後の皇帝カール1世は退位を余儀なくされ、スイスへ亡命。650年にわたる王朝の歴史は、突如として終わりを告げたかのように見えた。

だが、「ハプスブルク」の名が消えることはなかった。亡命先でのカール1世は、王政復古を試みるも失敗。

最後の皇太子オットー

晩年はポルトガル領マデイラ島で過ごし、若くして病に倒れる。

その死は「悲劇」として語られたが、同時に“殉教”とも見なされ、2004年にはローマ教皇によって列福されている。

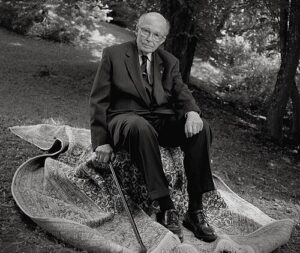

一方、その息子オットー・フォン・ハプスブルクは、単なる「皇位継承者」ではなかった。

彼は戦後ヨーロッパの再建に積極的に関与し、欧州議会議員として活動するなど、政治家としての道を選んだ。

かつて王冠を戴いた家系の末裔が、今度は「統合されたヨーロッパ」という新しい理念のもと、平和的な道を模索したのである。

現代に残る遺産

最後の皇太子オットー (出典:Wikimedia Commons)

オットーは、オーストリアにおける「ハプスブルク法(王家に属する者の再入国禁止)」撤廃を条件に市民権を取り戻し、亡命を終えた。

だが、王政復古を主張することは一度もなく、むしろ「象徴的存在」として歴史と未来をつなぐ役割を担った。

2011年、オットーが亡くなると、ウィーンでは壮麗な葬儀が営まれた。

その儀式には「帝国」を思わせる荘厳な要素が随所にちりばめられ、今もなお、ハプスブルクという名が人々の記憶と敬意の中に息づいていることを証明した。

ハプスブルク家の現在

現在もハプスブルク家の子孫たちは存命であり、政治活動、慈善活動、文化保全など多岐にわたって活躍している。

現在の家長 カール氏(写真:Jean-Frédéric、CC0 1.0)(CC0 1.0))

彼らはもはや王冠を求めない。だが、その名が背負う歴史と象徴性は、軽んじられることはない。

ウィーンのシュテファン大聖堂、スペインのエル・エスコリアル修道院、ハンガリーのブダ城──

ヨーロッパの各地に点在する墓所や宮殿が、いまもハプスブルクの存在を静かに物語っている。

かつては「ヨーロッパを制した王朝」、今は「ヨーロッパを映す鏡」。それが、現代におけるハプスブルク家のもうひとつの顔なのである。

まとめ

ハプスブルク家とは何か──その問いに、一言で答えるのは難しい。

スイスの辺境から始まったこの家系は、神聖ローマ皇帝、スペイン王、オーストリア皇帝として、実に650年にわたりヨーロッパ史の中心に存在し続けた。

武力による征服よりも、婚姻と相続によって版図を広げ、戦争よりも調停によって秩序を維持した。

だがその道は決して一直線ではない。

宗教戦争、王朝分裂、民族運動、そして世界大戦……多くの危機と衝突を経験しながらも、彼らは柔軟な連合体制と現実主義で帝国を持続させた。

やがて王冠を失ったのちも、なおその名はヨーロッパという理念の中に生き続ける。

王朝としての終焉は、むしろ「ヨーロッパとは何か」を問い直すための入口となった。ハプスブルク家の歴史は、ただの王侯の物語ではない。

それは、分断と統合、血統と知略、偶然と選択が織りなす、ヨーロッパそのものの物語である。▶︎ 📖【完全版】ハプスブルク家の家系図|皇帝・妃・子孫まで一望できる系譜一覧

さらに詳しく:

📖 スペイン・ハプスブルク家断絶の理由|カルロス2世の死がもたらした崩壊

📖 地図で見る、ハプスブルク家の支配域 | ヨーロッパ650年を動かした領土のすべて

参考文献

- 『ハプスブルク家とヨーロッパ帝国の興亡』

- 『フランツ・ヨーゼフと帝国の終わり』

- 『第一次世界大戦とヨーロッパの再編』

- Jean Bérenger, A History of the Habsburg Empire, 1273–1700, Longman, 1994.

- Pieter M. Judson, The Habsburg Empire: A New History, Harvard University Press, 2016.

- Steven Beller, The Habsburg Monarchy 1815–1918, Cambridge University Press, 2018.

・Elliott, J. H. The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline. Yale University Press, 1986.

・Parker, Geoffrey. The Grand Strategy of Philip IV: The Failure of Spain, 1621-1665. Yale University Press, 2000.

・Brown, Jonathan & Elliott, John H. A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of Philip IV. Yale University Press, 2003.

・Stradling, R. A. Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665. Cambridge University Press, 1988.